2025年に開催される大阪・関西万博では、これまでの常識を超えたユニークなトイレデザインが注目を集めています。大阪万博のトイレデザイナーたちは、単なる機能だけでなく、人と自然が共存する未来の公共空間を創造することを目指しています。会場内には「トイレ1」から「トイレ8」まで、それぞれ異なるテーマとコンセプトを持ったトイレが設計され、訪れる人々に新しい体験を提供しています。

多様な文化や価値観、さらには環境への配慮も求められる中、デザイナーたちは創意工夫を凝らし、デザイン性と使いやすさの両立に挑戦しています。しかしその一方で、「デザインが優先されすぎて使いにくい」といった意見や、コスト面に対する批判も少なくありません。このように、大阪万博のトイレデザイナーによるプロジェクトは、賛否が分かれる話題となっています。

本記事では、各トイレの特徴や設計コンセプト、利用者からの評価、そして今後の公共トイレ設計に求められるポイントまで、わかりやすく解説します。大阪万博のトイレデザイナーがどのような思いで設計を手がけたのかを知り、未来の公共空間について考えてみましょう。

- 大阪万博のトイレデザイナーたちが目指す公共空間の新しい在り方

- 各トイレの個性豊かなデザインコンセプトと特徴

- デザインと実用性のバランスや課題についての意見

- 未来の公共トイレ設計に必要とされるポイント

大阪万博のトイレデザイナーが描く未来の公共空間

- 万博トイレプロジェクトの概要と目的

- 万博におけるトイレデザインの重要性

- 「トイレ1」夢洲の庭が示す自然との共生

- 「トイレ2」残念石を取り入れたいのちある庭

- 「トイレ3」空気膜構造が生む環境応答型デザイン

- 「トイレ4」土の壁がつなぐ人と自然

万博トイレプロジェクトの概要と目的

2025年に開催される大阪・関西万博は、世界中から人々が集まる特別な場所です。その会場内のトイレは、ただの設備ではなく、誰もが安心して利用できる空間として大きな役割を担っています。これまでのトイレのイメージを超えて、新しい公共空間をつくり出そうという試みが、このプロジェクトの大きな特徴です。

このプロジェクトの目的は、大きく2つに分けられます。まずは、多様な文化や価値観を持つ人々が快適に利用できるトイレを提供することです。そしてもうひとつは、デザインを通じて未来の公共施設のあり方を提案すること。トイレといえば「使うだけの場所」という考え方を少し変えて、万博終了後にも再利用できる持続可能なデザインを目指しています。

このように、万博のトイレは単なる生活インフラではなく、未来へつながる新しい価値を生み出す空間なのです。

万博におけるトイレデザインの重要性

万博のトイレデザインには、ちょっと特別な意味があります。なぜなら、そこは多くの国から訪れる人たちが、文化や習慣の違いを超えて利用する場所だからです。ただ使いやすいだけではなく、すべての人が気持ちよく過ごせるよう、細やかな工夫が求められます。

たとえば、視覚や聴覚に障がいがある方や、車椅子を使う方もスムーズに使えるように動線が考えられています。また、宗教や文化的な背景を持つ人たちへの配慮も欠かせません。デザインが美しいだけでなく、誰にとってもやさしい場所であることが大切です。

ただし、デザインを重視しすぎることで、使い方が少しわかりにくくなる場面もあります。実際、一方通行の動線や説明不足が原因で、戸惑う声も聞かれました。こうした点は、今後のトイレづくりにとっての課題と言えるでしょう。

それでも、万博のトイレデザインは「公共施設はもっと自由であっていい」という新しい考え方を私たちに教えてくれています。

「トイレ1」夢洲の庭が示す自然との共生

引用元:JBpress (ジェイビープレス)

「トイレ1」は、かつて自然が息づいていた夢洲の記憶を未来へつなぐための場所です。単なるトイレではなく、自然と人が共に存在することの大切さを感じられるよう工夫されています。

このトイレの一番の特徴は、「夢洲の庭」と呼ばれる空間です。利用者は、個室を出た後、この庭を目にすることで、夢洲にあった自然の豊かさや生態系を思い出すきっかけを得られます。まるで過去と未来をつなぐ場所のように、トイレの利用がひとつの体験になるのです。

ただし、自然の雰囲気を大切にしている分、デザインが抽象的で分かりづらいと感じる人もいるかもしれません。それでもこの空間は、万博という大舞台で「人と自然の共生」を考える貴重なチャンスを提供しています。

「トイレ2」残念石を取り入れたいのちある庭

引用元:JBpress (ジェイビープレス)

「トイレ2」は、歴史を感じさせる石と人がやさしく共存する空間を目指してつくられました。残念石と呼ばれる特別な石を使い、時の流れや人の営みを感じる場所に仕上げられています。

このトイレの設計では、400年前に大坂城再建のために切り出されたものの使われなかった残念石が主役です。デジタル技術を活用して石を傷つけることなく建築に取り込み、訪れた人はその独特な存在感や手触りを直接感じることができます。自然の力と人の手がつくり上げた石と向き合うことで、建築が「いのちある存在」となる新しい価値観が生まれています。

一方で、石の力強さに圧倒されると感じる人もいるかもしれません。それでも、このデザインは万博という世界的な舞台で、歴史と自然、そして人間の関係を再認識させてくれる貴重な提案と言えるでしょう。

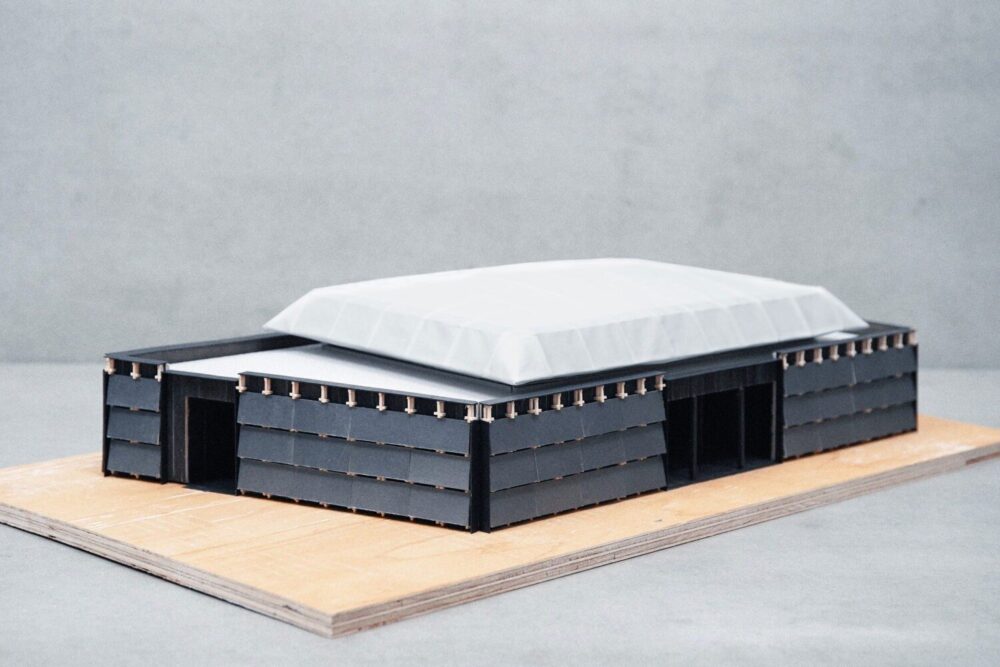

「トイレ3」空気膜構造が生む環境応答型デザイン

引用元:大阪・関西万博の、若手建築家が設計を手掛ける全20施設(後編)

「トイレ3」は、まるで風船のように空気を入れてふくらませる屋根が印象的です。このユニークな構造によって、空間は明るくやわらかい光で満たされ、利用者に心地よさを届けています。

屋根の膜は、風の強さによって形を変えたり、水を溜めて夏の暑さをやわらげたりする仕組みがあり、まさに環境に応じて姿を変えるデザインです。1970年の大阪万博でも使われた空気膜構造を、現代技術で進化させたこのトイレは、持続可能な未来を意識した建築の一例と言えるでしょう。

ただし、特殊な構造であるため、一般的なトイレと比べて保守や管理に工夫が必要になる点もあります。それでも、環境と上手に付き合う建築として、多くの人に新しい発見をもたらしています。

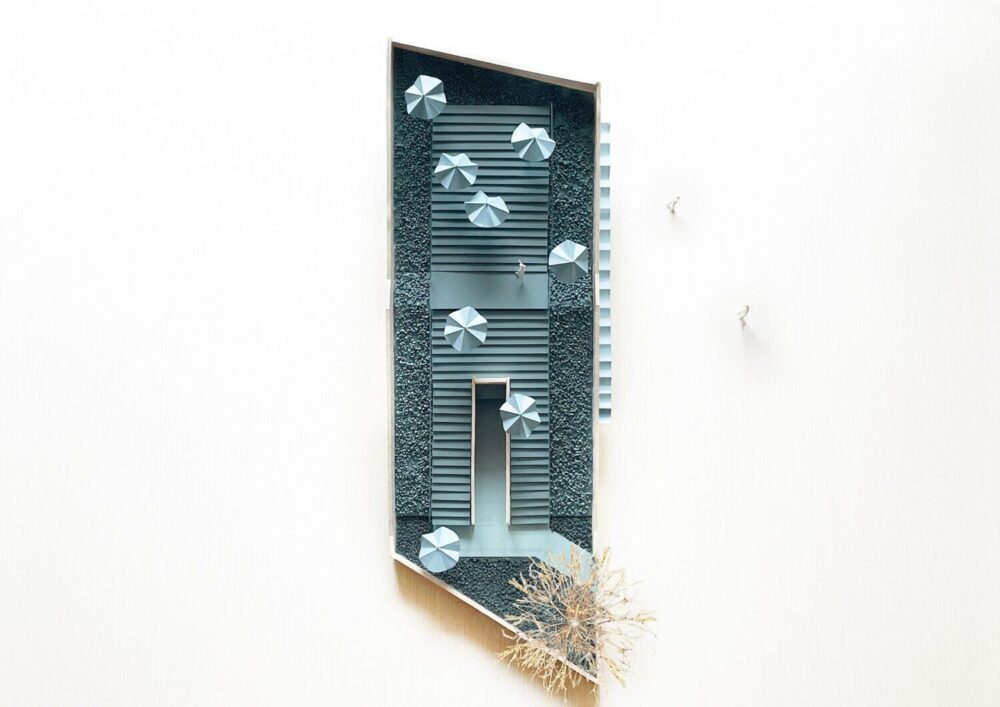

「トイレ4」土の壁がつなぐ人と自然

引用元:大阪・関西万博の、若手建築家が設計を手掛ける全20施設(後編)

「トイレ4」は、土を使った壁がまるで峡谷のように立ち並ぶ、自然と一体になった建築です。大型3Dプリンターを使い、地域の土を材料として出力することで、場所ならではの魅力が引き出されています。

この有機的な壁は、単なる仕切りではありません。人と植物、そして自然環境をやさしくつなぐ役割を担っています。利用者は、土の温もりや手触りを感じながら、自然との距離がぐっと近くなる体験ができます。

一方で、自然素材ならではの経年変化やメンテナンスには注意が必要です。それでも、このトイレは、人と自然が共に過ごす新しい公共空間のあり方を提案しており、多くの人にとって印象深い場所になるでしょう。

大阪万博のトイレデザイナーたちの個性豊かなアプローチ

- 「トイレ5」積み木型ユニットが可能にする再利用

- 「トイレ6」水の循環を体感する丘のようなトイレ

- 「トイレ7」3Dプリント樹脂パネルによる蜃気楼効果

- 「トイレ8」多様性を受け入れる新たなトイレ typology

- デザインへの批判と賛否の分かれるユーザー評価

- 今後の公共トイレ設計に求められるポイント

「トイレ5」積み木型ユニットが可能にする再利用

引用元:米澤隆 https://t.co/lDbhOXGJDy” / X

「トイレ5」は、カラフルな積み木のようなデザインが特徴です。見た目の楽しさだけでなく、利用後の再利用までしっかり考えられた工夫が詰まっています。

このトイレは、ユニットごとに分解しやすい設計がされており、万博終了後は公園や広場など別の場所で再び使うことができます。こうした考え方は、限られた資源を有効活用し、環境にやさしい社会を目指す上でとても大切です。

ただし、デザインの自由さゆえに動線がわかりにくいと感じる人もいるかもしれません。そのため、利用する際のわかりやすさをどう確保するかが課題となっています。それでも、未来を見据えたこのトイレは、新しい公共施設の形として大きな意味を持っていると言えるでしょう。

「トイレ6」水の循環を体感する丘のようなトイレ

引用元:大阪・関西万博の、若手建築家が設計を手掛ける全20施設(後編)

「トイレ6」は、自然の循環を感じることができる、やわらかいデザインが魅力です。屋根は丘のように緩やかで、その上を少し登ると「静けさの森」を見渡すことができます。

このトイレのコンセプトは、水とのつながりを体験できることです。雨が降り、蒸発して雲となり、また雨になるという自然のサイクルを、建物全体を通して感じられるよう設計されています。利用者は、日常では意識しにくい水の存在を身近に感じることができるでしょう。

ただし、自然を取り入れたデザインのため、天候による使い勝手の変化には注意が必要です。それでも、水と共に生きる大切さを伝えるこのトイレは、訪れた人に深い印象を与える場所となっています。

「トイレ7」3Dプリント樹脂パネルによる蜃気楼効果

引用元:JBpress (ジェイビープレス)

「トイレ7」は、少し不思議で幻想的なデザインが特徴です。建物の外側は、3Dプリントで作られた樹脂パネルで覆われており、光や風景をやわらかく反射して周囲と溶け込んでいます。

このパネルは、見る角度や時間帯によって表情が変わり、まるで蜃気楼のような効果を生み出します。さらに、光を通す工夫もされているので、内部は明るく開放的な空間になっています。強い象徴性を持たせず、あくまで周囲の自然や人と馴染むことを意識したデザインです。

一方で、樹脂素材のため、長期間の耐久性やメンテナンス面では注意が必要です。それでも、このトイレはデザインと環境配慮のバランスを考えた、新しい公共空間のあり方を示しています。

「トイレ8」多様性を受け入れる新たなトイレ typology

引用元: JBpress (ジェイビープレス)

「トイレ8」は、現代社会の多様性に寄り添うためにつくられたトイレです。利用する人の国籍、文化、身体的条件、性のあり方など、さまざまな違いを考慮したデザインが取り入れられています。

このトイレの特徴は、ワークショップを通じて多様な意見を集め、それを設計に反映したことです。視覚や聴覚に障がいのある方、車椅子利用者など、誰もが快適に使えるように細やかな工夫が施されています。また、個性豊かな空間がへだたりながらもつながり合うデザインによって、多様性を尊重する新しいトイレ typologyが提案されています。

ただし、多様なニーズに対応するため、設計が少し複雑になる部分もあります。それでも、誰もが気持ちよく利用できるよう配慮されたこのトイレは、未来の公共施設のあり方に大きなヒントを与えてくれる存在です。

デザインへの批判と賛否の分かれるユーザー評価

大阪・関西万博のトイレデザインは、多くの注目を集める一方で、さまざまな意見が飛び交っています。デザインの斬新さや美しさに感動する声がある一方で、実際の使いやすさに関する不満も少なくありません。

特に、動線が一方通行だったり、出入り口がわかりにくいといった声が目立ちます。前述の通り、デザインを優先した結果、利用者が戸惑う場面も出てきているのです。また、費用面についても「2億円トイレ」として話題になり、コストの妥当性を問う声も上がりました。

とはいえ、利用した人からは「美しい」「初めての体験ができた」といった前向きな感想も聞かれます。このように、万博のトイレデザインは評価が分かれるテーマとなっていますが、それだけ関心を集める存在でもあると言えるでしょう。

今後の公共トイレ設計に求められるポイント

万博をきっかけに、公共トイレのあり方について考える機会が増えています。今後は、デザイン性だけではなく、誰もが快適に使えることがますます重要になるでしょう。

まず、利用者の多様なニーズに応える設計が欠かせません。国籍や文化、身体的条件などが異なる人たちが集まる場所では、わかりやすい案内やバリアフリー対応が求められます。加えて、維持管理がしやすいことも大切です。美しいデザインであっても、使いづらければ本来の役割を果たせません。

前述の通り、万博トイレではデザインと実用性のバランスが課題となりました。今後の公共トイレでは、見た目の良さだけでなく、誰もが迷わず快適に利用できる工夫を盛り込むことが大きなポイントになるでしょう。

大阪万博のトイレデザイナー が考える未来の公共空間まとめ

- 万博のトイレは単なる設備ではなく公共空間として設計されている

- 多様な文化や価値観に配慮したトイレづくりが進められている

- 夢洲の自然を再現した「トイレ1」は共生をテーマにしている

- 残念石を活用した「トイレ2」は歴史と人をつなぐ

- 空気膜構造の「トイレ3」は環境に応じた柔軟な設計が特徴

- 土の壁を用いた「トイレ4」は自然素材の魅力を引き出している

- 積み木のような「トイレ5」は再利用を前提とした設計が魅力

- 水循環を体感できる「トイレ6」は自然と建築の融合を意識している

- 蜃気楼のような外観の「トイレ7」は景観と調和している

- 多様性に対応する「トイレ8」は新しいトイレ typologyを提案している

- 使い方がわかりにくいという批判も一部存在している

- デザインと実用性のバランスが課題となっている

- ユーザーからは美しさや体験を評価する声も多い

- 今後はより分かりやすさと使いやすさが求められる

- 万博のトイレは公共施設の未来を示す試みとして注目されている