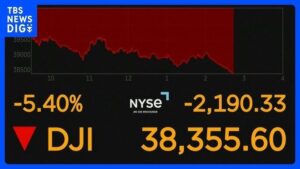

2024年4月7日のニューヨーク株式市場NYダウ平均株価が一時1700ドルを超える急落を記録し、金融市場は混乱に包まれました。この歴史的な下落の背景には、トランプ政権が打ち出した新たな相互関税政策が深く関わっています。米中貿易摩擦の再燃、報復関税の応酬、そして市場心理の悪化——。この一連の流れが、いかにして株価暴落を引き起こしたのか。本記事では、NYダウ1700ドル超下落という衝撃的な出来事の背景、関係各国の反応、市場の動向、そして今後の経済・投資環境への影響について、深く掘り下げていきます。

・暴落の原因となったトランプ政権の相互関税政策の内容

・米中貿易摩擦が市場に与えた直接的な影響

・株式市場や特定業界(外食・旅行)への影響範囲

・今後の市場動向と投資家がとるべき判断材料

目次

NYダウ 1700ドル超下落の背景と市場の動揺

- トランプ政権の相互関税政策が引き金に

- 中国の報復措置と市場の過剰反応

- 株式市場の乱高下とAI取引の影響

- 外食・旅行関連銘柄が直撃

- 一時的な反発も限定的に終わる

引用元:NHK | 株価・為替

トランプ政権の相互関税政策が引き金に

2024年4月3日、NYダウ平均株価が一時1700ドル以上も下落したことは、米国経済に対する警鐘とも言える大事件でした。その発端となったのは、トランプ政権が打ち出した新たな相互関税政策。中国との貿易摩擦が激化する中、企業の収益見通しに不透明感が漂い、投資家たちはリスク回避に走りました。特に製造業を中心に業績悪化が懸念され、世界の投資家が一斉に売りに転じたことが、市場を大きく揺るがす要因となったのです。

中国の報復措置と市場の過剰反応

トランプ大統領の発表を受けて、中国もすぐに報復関税を発表。最大34%の追加関税という強烈な内容は、まさに対立激化の象徴です。こうした動きが世界経済にどれだけの影響を与えるのか、明確な答えはありませんが、不安感は確実に投資家心理を冷え込ませました。加えて、企業のサプライチェーンが混乱し、物流や調達の面でも多大なコスト増が予測されています。

株式市場の乱高下とAI取引の影響

今回の急落で象徴的だったのは、市場の“過剰反応”とも言える乱高下ぶりです。AIを活用したアルゴリズム取引が主流になっている昨今、ネガティブなニュースが出ると瞬時に大量の売りが発生します。人間の冷静な判断が介在する隙を与えないこのスピード感には、正直言って恐怖すら感じます。市場における“心理的トリガー”がデジタル化された結果、過去よりもボラティリティが増しているように感じられます。

外食・旅行関連銘柄が直撃

株式市場全体が下落する中でも、特に打撃を受けたのが外食産業と旅行業界でした。消費マインドの冷え込みや国際的な規制の懸念が直結する分野であり、株価の下落率も他業種に比べて顕著でした。こうした動きは、経済がすでに“冷え込み始めている”兆候とも捉えられます。飲食や観光という「余暇消費」セクターの弱体化は、経済全体の停滞を象徴するシグナルとなり得ます。

一時的な反発も限定的に終わる

「関税停止か?」という観測報道で一時的に反発を見せた市場。しかし、ホワイトハウスの否定的な発言で再び下落に転じました。ここで強く感じたのは、市場がいかに“信頼できる情報”に飢えているかということ。フェイクニュースや観測記事一つでここまで動くのは、極めて不安定な市場環境の証拠です。これは裏を返せば、情報発信の影響力がかつてないほど高まっているということでもあり、発言の重みがより問われる時代になってきています。

NYダウ 1700ドル超下落が示す世界経済の課題と展望

- 国際的な批判と貿易体制の揺らぎ

- FRBの金融政策に期待がかかる

- 債券市場へのシフトと利回りの低下

- 関税政策は“経済の武器”ではなく“両刃の剣”

- 今後の市場展望と投資判断

国際的な批判と貿易体制の揺らぎ

トランプ政権の関税政策は、中国のみならずEUや日本、オーストラリアなど、友好国からも強い批判を浴びました。世界各国が経済のグローバル化を重視する中で、こうした一方的な措置は多国間の信頼関係を崩す危険性があります。特に日本のように輸出依存度の高い国にとっては、即座に経済的な打撃となり得ます。これにより、グローバルサプライチェーンの再構築が迫られる可能性が高まり、各国の経済構造に長期的な影響を与えることになります。

FRBの金融政策に期待がかかる

FRB(米連邦準備理事会)のパウエル議長が発したコメントは、市場にとって一筋の光となりました。彼は、関税がインフレや成長に及ぼす影響を真剣に受け止め、金融緩和の必要性に言及。これにより、ドルは一時的に上昇し、投資家心理の下支えとなりました。今後は金利の調整だけでなく、量的緩和の再導入も視野に入る可能性があり、FRBの舵取りがますます注目される展開となっています。

債券市場へのシフトと利回りの低下

株式市場が不安定になる中で、投資マネーは安全資産である債券へと流れました。その結果、利回りの低下が進みましたが、これは経済の不透明感が長引くことへの警戒心の現れです。金利の変動も視野に入れつつ、今後の資産運用にはより一層の慎重さが求められます。リスクとリターンのバランスをどう取るかが、これからの資産形成において極めて重要なテーマとなるでしょう。

関税政策は“経済の武器”ではなく“両刃の剣”

正直なところ、トランプ政権の関税戦略は経済の武器というより、むしろ“自国経済をも傷つける両刃の剣”だと感じます。国内企業や消費者にとっても負担が増すこの政策が、本当にアメリカの国益になるのか、冷静な議論が求められます。短期的な政治的成果よりも、長期的な経済の安定と信頼を重視する政策判断が望まれます。

今後の市場展望と投資判断

今回の暴落は、単なる一過性の動きとは言えません。貿易政策の行方次第では、再び大規模な下落が起こる可能性もあります。一方で、政策が見直されれば市場は素早く回復することも期待できます。いずれにせよ、今は“待ち”の姿勢を貫き、冷静に状況を見守るべき局面だと言えるでしょう。個人投資家としては、情報収集を怠らず、リスク管理を重視した分散投資の姿勢を再確認する好機とも言えます。

NYダウ 1700ドル超下落の総括

・今後の市場は政策対応次第で急変するリスクがある

・トランプ政権の関税政策が市場の不安を引き起こした

・中国の報復関税が緊張を一層高めた

・投資家心理の悪化が連鎖的な売りを誘発した

・外食・旅行など特定業界が深刻な打撃を受けた

・アルゴリズム取引が市場の急変動を加速させた

・フェイクニュースや観測報道が価格を左右した

・各国の経済構造にも長期的な影響を与えつつある

・FRBの金融政策が市場安定の鍵を握る存在となった

・安全資産への資金流入で利回り低下が進行した

あわせて読みたい記事