政治家の発言は、時に私たち国民の心を深く揺さぶります。特に、災害で苦しむ人々がいる中で発せられる言葉には、最大限の配慮が求められるはずです。しかし、2025年7月8日、自民党の鶴保庸介参院予算委員長が放った「運のいいことに能登で地震があった」という言葉は、多くの人々に衝撃と怒りをもたらしました。この信じがたい発言は、なぜ生まれ、どのような波紋を広げているのでしょうか。そして、私たちはこの問題から何を学ぶべきなのでしょうか。

目次

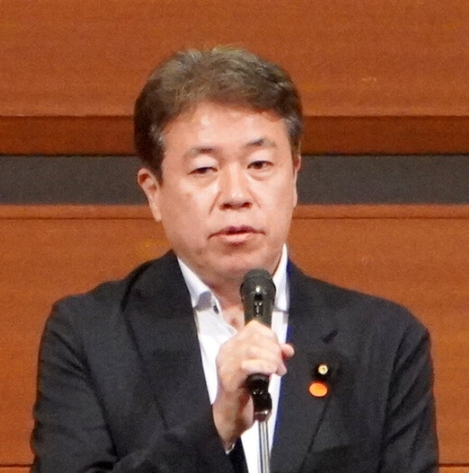

運のいいことに能登で地震があった?問題発言が投げかける波紋

引用元: (時事通信) – Yahoo!ニュース

政治家の不用意な発言が、思わぬ波紋を広げることがあります。今回の鶴保庸介氏の発言は、まさにその典型と言えるでしょう。

鶴保庸介氏「運のいいことに能登で地震があった」発言の衝撃

2025年7月8日、自民党の鶴保庸介参院予算委員長が和歌山市での演説会で「運のいいことに能登で地震があった」と発言しました。この言葉が報道されるや否や、多くの人々がその内容に衝撃を受けました。被災者の心情を逆なでするかのような言葉は、到底看過できるものではありません。この発言を聞いて、一体どういう意図があったのかと、誰もが疑問に感じたことでしょう。私も記事を読んで、正直、耳を疑いました。

発言の背景に「二地域居住」推進の思惑

鶴保氏は、自身が推進する「二地域居住」の議論を進める上で、能登半島地震をきっかけに進展したことを説明しようとしたと報じられています。都市と地方の連携や多様な居住形態の必要性を訴える意図があったのかもしれませんが、その表現があまりにも不適切でした。政策推進のためとはいえ、なぜ被災地の悲劇を安易に利用しようとしたのか、理解に苦しみます。

政治家の言葉の重みとSNSでの拡散

この発言は、瞬く間にSNS上で拡散され、炎上状態となりました。現代社会において、政治家の発言はすぐに多くの人々の目に触れ、瞬時に評価されます。その影響力は計り知れません。

私たちが日常で何気なく使う言葉も、公の場では全く異なる重みを持つことを、改めて認識させられます。SNSの広がりは、良くも悪くも、発言の責任をより一層重くしていると感じます。

鶴保氏の迅速な撤回と謝罪の真意

鶴保氏は発言後、すぐに「誤解を与える表現だった」と謝罪し、発言を撤回しました。この迅速な対応は、事態の収拾を図るためであったと思われますが、果たして心からの反省があったのか、疑問の声も上がっています。

政治家として、自身の言葉がもたらす影響を深く理解し、発言には最大限の注意を払うべきでしょう。私も、言葉選びには常に細心の注意を払わなければならないと、改めて肝に銘じました。

「運のいいことに能登で地震があった」発言が問いかける政治と社会の倫理

災害に苦しむ人々がいる中で、どのような言葉が適切なのか。今回の発言は、私たちに改めてそのことを問いかけています。

能登半島地震がもたらした甚大な被害と教訓

2024年1月1日に発生した能登半島地震は、マグニチュード7.6を記録し、多くの尊い命が失われ、甚大な被害をもたらしました。家を失い、避難生活を余儀なくされた方々の苦しみは想像に絶します。この地震は、日本が災害大国であることを再認識させ、防災への意識を高める重要な教訓となりました。

具体的には、以下のような課題が浮き彫りになりました。

- 広範囲に及ぶライフラインの寸断

- 高齢化が進む被災地での避難支援の難しさ

- 長期にわたる仮設住宅での生活を余儀なくされる被災者の心のケア

被災地の復興はまだ道半ばであり、私たち一人ひとりがその支援に関心を持ち続けることが大切だと感じています。

政治家の発言と国民感情の大きな違い

今回の鶴保氏の発言は、被災地の状況や被災者の心情への配慮が著しく欠けていたと言わざるを得ません。政治家が、国民の痛みに寄り添うことなく、自らの政策推進のために安易に震災を利用する姿勢は、国民感情との大きな乖離を生み出します。私も、このような発言を聞くと、被災者の方々のことを思うと胸が締め付けられます。

政治家の資質と信頼性への影響

このような不適切な発言は、政治家自身の資質だけでなく、所属政党全体の信頼性にも大きな影響を与えます。特に、参議院選挙を控える中で、このような失言は有権者の判断に大きく影響するでしょう。

政治家は、以下の点に留意すべきだと考えます。

- 公の場での発言が持つ影響力の自覚

- 国民の感情への配慮と共感

- 透明性のある情報発信

常に謙虚な姿勢で国民と向き合うべきです。

災害からの学びと未来への提言

能登半島地震は、私たちに多くの教訓を与えました。そして今回の発言は、政治家がいかに言葉を選ぶべきか、そして社会がどのように災害と向き合うべきかという、倫理的な問いを投げかけています。災害から学び、より災害に強い社会を築くためには、政治と国民が一体となって取り組むことが不可欠です。私たちは、この悲劇を二度と繰り返さないために、過去の教訓を活かし、未来へとつなげていく必要があります。

まとめ:政治家の言葉の重みと、被災地への真摯な眼差し

今回の鶴保庸介氏による「運のいいことに能登で地震があった」という発言は、多くの批判と怒りを生み出しました。この言葉は、単なる失言として片付けられるものではなく、政治家が発する言葉の持つ計り知れない影響力と、被災地の苦しみに対する私たちの社会全体の感性が問われる出来事と言えるでしょう。

鶴保氏は発言を撤回し謝罪しましたが、一度放たれた言葉が人々の心に残す傷は深く、信頼回復には時間と真摯な姿勢が求められます。私たちはこの出来事を通して、改めて以下の点を強く認識する必要があります。

- 政治家の言葉の重み:公的な立場にある人の発言は、個人の見解を超えて社会全体に影響を与えます。特に、悲劇に見舞われた人々への配慮は不可欠です。

- 被災者への共感と想像力:災害は、多くの人々の生活を一変させ、深い傷を残します。その苦しみに寄り添う姿勢なくして、真の支援は生まれません。

- 情報社会における責任:SNSの普及により、発言は瞬時に拡散し、その影響は予測不能です。発信者には、これまで以上に高い倫理観と責任感が求められます。

能登半島地震からの復興はまだ道半ばであり、被災地の人々は今も困難な状況にあります。私たち一人ひとりが、この事実を忘れず、被災地への継続的な支援と、より災害に強い社会を築くための行動を続けていくことが重要です。政治家にも、国民の痛みと向き合い、真に国民に寄り添う政治を行うことを強く求めます。