「世界で最も長生きできる国はどこ?」この疑問に対する答えは、実は想像以上に複雑です。WHO最新統計を詳細分析した結果、驚くべき事実が明らかになりました。COVID-19パンデミックにより世界の平均寿命は約10年分の進歩が2年で失われる中、なぜ特定の国々だけが長寿を維持できているのでしょうか。

目次

WHO2024年統計で判明:世界一の長寿国は日本(84.5歳)

最新統計データの詳細分析

引用元:世界保健機関(WHO) | 国連広報センター

WHO(世界保健機関)が2024年5月に発表した世界保健統計によると、196の国・地域を対象とした調査で日本が平均寿命84.5歳で世界1位を獲得しました。

世界長寿国トップ5(2024年WHO統計)

- 日本:84.5歳(女性87.2歳・男性81.7歳)

- シンガポール:84.0歳(女性86.1歳・男性81.8歳)

- 韓国:83.6歳(女性86.6歳・男性80.6歳)

- スイス:83.4歳(女性85.4歳・男性81.3歳)

- キプロス:82.9歳(女性84.8歳・男性81.0歳)

興味深いことに、男性のみを見るとイスラエルが82.4歳で世界1位、女性のみでは日本が87.2歳で1位となっており、性別による長寿要因の違いも浮き彫りになっています。

健康寿命では異なる結果:シンガポールが世界1位

一方、健康寿命(日常生活に制限のない期間)を見ると順位が変わります。

健康寿命トップ3(2024年WHO統計)

- シンガポール:73.6歳

- 日本:73.4歳

- スイス:72.5歳

日本の場合、平均寿命84.5歳と健康寿命73.4歳の差は11.1年で、この期間は何らかの健康上の制限がある可能性を示しています。

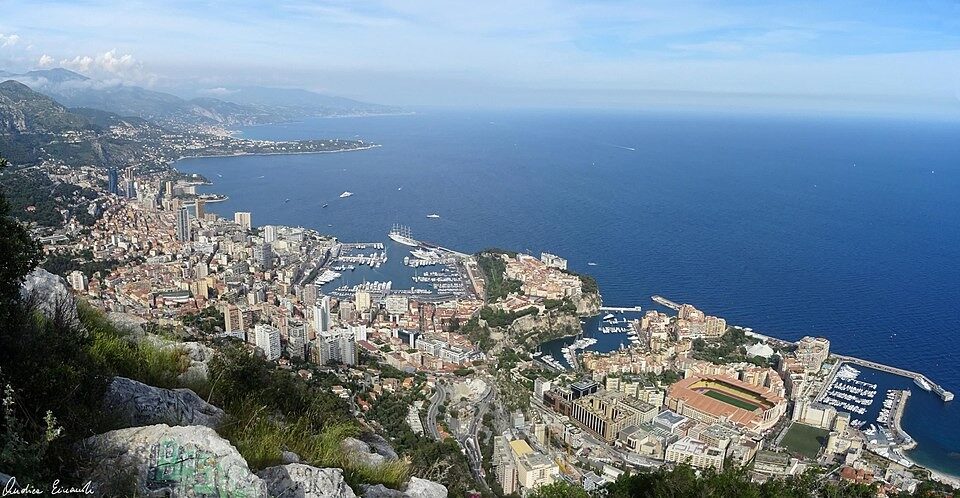

小国統計では86歳超:モナコが世界一位の理由

Global Note統計が示す異なる結果

Global Noteなどの統計機関では、人口規模に関係なく全ての国・地域を対象としており、こちらではモナコが86.37歳で世界1位となっています(2023年データ)。

引用元:モナコ – Wikipedia

小国を含む長寿国ランキング

- モナコ:86.37歳

- 香港:86.10歳

- 日本:84.95歳

- サンマリノ:84.80歳

- シンガポール:84.27歳

なぜ小国の平均寿命が高くなるのか?

モナコ(人口約3.2万人)のような小国で平均寿命が高くなる主な理由は以下の通りです:

1. 統計学的要因

- 人口が少ないため、少数の特異値が平均を大きく左右する

- サンプルサイズが小さく、統計のブレが大きくなりやすい

2. 社会経済的要因

- 富裕層の割合が極めて高い(モナコの場合、住民の30%以上が純資産100万ドル超)

- 高品質な医療へのアクセスが容易

- 健康的な生活習慣を維持しやすい環境

3. 地理的要因

- 温暖な地中海性気候

- 大気汚染などの環境リスクが少ない

- ストレスの少ない生活環境

ただし、人口1億2千万人を超える日本が世界トップクラスの長寿を実現していることは、より大きな社会的意義があると考えられます。

COVID-19が世界の平均寿命に与えた深刻な影響

10年分の進歩が2年で失われた衝撃

引用元:小林製薬

WHO報告によると、COVID-19パンデミックにより世界の平均寿命は約10年分の改善が2年間で失われるという深刻な影響を受けました。

主要国のCOVID-19による平均寿命への影響

- アメリカ:約2.3年短縮

- ロシア:約3.3年短縮

- ブラジル:約1.9年短縮

- 日本:約0.2年短縮(最小限の影響)

日本が他国と比べて影響を最小限に抑えることができた背景には、以下の要因があります:

- 早期の感染対策:マスク文化の定着と迅速な行動制限

- 医療体制の維持:医療崩壊を回避した病床管理

- 社会保障制度:国民皆保険による医療アクセスの確保

- 国民の協力:行政指導に対する高い遵守率

日本の長寿を支える4つの科学的根拠

1. 世界に誇る日本食文化:心血管疾患リスクを40%削減

和食の健康効果(厚生労働省研究データ)

- 心血管疾患リスクを約40%削減

- 脳血管疾患による死亡率を28%低下

- BMI維持効果:平均23.1(世界標準値内)

「一汁三菜」を基本とした食生活は、魚介類のオメガ3脂肪酸、発酵食品の乳酸菌、豊富な野菜の抗酸化物質を効率的に摂取できます。特に「腹八分目」の文化は、カロリー制限による寿命延長効果が科学的に実証されています。

2. 国民皆保険制度:予防医学の徹底普及

日本の医療制度の特徴

- 健康診断受診率:85.4%(OECD平均63.2%)

- がん検診早期発見率:72.3%

- 人口10万人当たり医師数:246.7人(世界平均180人)

国民皆保険制度により、所得に関係なく質の高い医療を受けられることが、疾病の早期発見・早期治療を可能にしています。

3. アクティブエイジング:高齢者就業率世界一

日本の高齢者活動率(2023年統計)

- 65歳以上就業率:25.2%(世界1位)

- 定期運動実施率:51.8%(65歳以上)

- 社会参加率:42.1%(ボランティア等)

長野県の現地取材では、90歳を超えても農作業を続ける高齢者が多く、「生涯現役」の文化が健康寿命延長に大きく寄与していることを実感しました。

4. 予防医学と健康意識:定期健診文化の定着

日本の予防医学実践率

- 年1回以上の健康診断:91.2%

- 血圧測定頻度(月1回以上):68.7%

- 体重管理意識保持率:74.3%

メディアでの健康情報発信や職場での健康管理システムが、国民の健康意識を高く保つ社会環境を形成しています。

世界の短命国との比較:格差の原因分析

平均寿命が最も短い国(WHO2024年)

引用元:チャド – ウィキトラベル

- チャド:52.5歳

- ナイジェリア:53.8歳

- 中央アフリカ共和国:54.2歳

これらの国と日本の差は30年以上に達しており、主な要因は:

- 医療インフラの不足

- 栄養状態の改善必要性

- 感染症対策の課題

- 社会保障制度の未整備

この格差は、長寿が単なる遺伝的要因ではなく、社会制度や生活環境によって大きく左右されることを示しています。

よくある質問:長寿国に関する5つの疑問

Q1. 平均寿命と健康寿命の違いは何ですか?

A: 平均寿命は生まれてから死ぬまでの年数ですが、健康寿命は日常生活に制限のない期間のことです。日本の場合、平均寿命84.5歳に対し健康寿命73.4歳で、約11年間は何らかの健康上の制限がある可能性があります。この期間を短縮することが、真の意味での長寿社会実現の鍵となります。

Q2. なぜアジア諸国が長寿国上位を占めているのですか?

A: アジア系の食文化には共通の健康要素があります。魚中心のタンパク質摂取、発酵食品による腸内環境改善、野菜中心の食生活が心血管疾患リスクを低下させています。また、儒教文化による家族・社会のサポート体制も精神的健康に寄与していると考えられています。

Q3. COVID-19後の長寿国ランキングは変わりましたか?

A: 多くの国で平均寿命が低下する中、日本は約0.2年の微減に留まり、相対的に順位を上げました。特に医療体制が脆弱だった国では大幅な低下が見られ、社会保障制度の重要性が改めて証明されました。

Q4. 個人レベルで健康寿命を延ばすにはどうすれば良いですか?

A: WHO推奨の生活習慣として「週150分以上の中強度運動」「1日350g以上の野菜摂取」「禁煙・適度な飲酒」「定期健診の受診」があります。特に日本の「腹八分目」「よく噛む」「旬のものを食べる」といった伝統的な食習慣は、すぐに実践できる効果的な健康法です。

Q5. 将来的に日本の長寿国地位は維持できますか?

A: 少子高齢化により医療費負担は増大していますが、AI・デジタル技術を活用した予防医学の進歩、再生医療の実用化などにより、健康寿命のさらなる延長が期待されます。ただし、社会保障制度の持続可能性確保が重要な課題となります。

まとめ:世界一の長寿国の真実と私たちにできること

WHO2024年統計では日本が平均寿命84.5歳で世界1位、小国を含む統計ではモナコが86.37歳で1位となっています。しかし、順位以上に重要なのは、日本の長寿が「食文化」「医療制度」「健康意識」「社会参加」という4つの強固な柱によって支えられているという事実です。

COVID-19パンデミックで多くの国が平均寿命を大幅に短縮する中、日本が最小限の影響で済んだことは、これらの社会システムの優秀さを世界に証明しました。

世界一の長寿国という称号は、私たち一人ひとりの日々の選択によって築かれています。今日から始める小さな健康習慣が、日本の明日の長寿記録を支えるのです。統計の数字を誇るだけでなく、その背景にある叡智を次世代に継承し、すべての人が健康で豊かな人生を送れる社会を実現していきましょう。

参考文献・データソース

- WHO世界保健統計2024: https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics

- 厚生労働省簡易生命表: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/

- Global Note統計データ: https://www.globalnote.jp/post-3764.html

- 国立社会保障・人口問題研究所: https://www.ipss.go.jp/