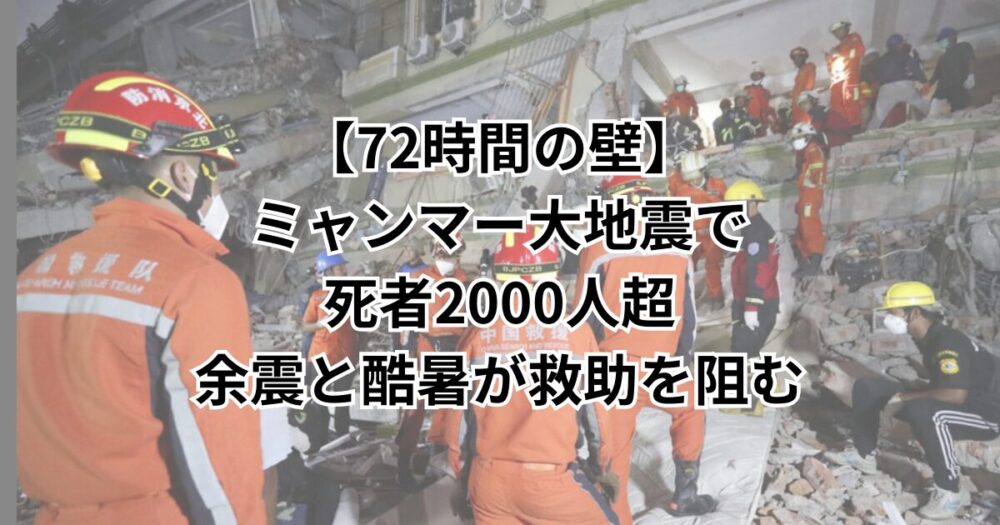

2025年3月28日、ミャンマー中部を襲ったマグニチュード7.7の大地震は、瞬く間に街の姿を一変させました。倒壊した建物、寸断されたインフラ、そして何より、尊い命が次々と失われていく現実——。発生から72時間が経過した今、死者数は2000人を超え、なおも多くの人々が瓦礫の下で安否不明のままです。

さらに、度重なる余震と40℃を超える高温が捜索活動を困難にし、救助隊・被災者ともに極限の状態に追い込まれています。

・ミャンマー大地震の被害状況と死者数の推移

・救助活動が余震や猛暑で困難になっている理由

・現地住民や救助隊の対応と課題

・国際社会の支援や今後の復興への見通し

目次

余震や暑さで捜索難航死者2000人超、極限状態の救助活動

- 救助活動の最前線で立ちはだかる余震と高温

- 瓦礫の下での捜索と「72時間の壁」

- 支援物資の遅れと市民の自発的行動

- 国際支援と未来への課題

- 高温の中で苦しむ被災者と救助隊

引用元:(時事通信) – Yahoo!ニュース

救助活動の最前線で立ちはだかる余震と高温

2025年3月28日、ミャンマー中部で発生したマグニチュード7.7の大地震は、広範囲に深刻な被害をもたらしました。特に震源地に近いマンダレーでは、ビルの倒壊や道路の崩落などが相次ぎ、街全体が壊滅的な状況に陥っています。時間の経過とともに判明した死者数は2000人を超え、負傷者は4000人以上。現地では今も安否不明者の捜索が続いています。

しかし、捜索を妨げているのが頻発する余震と、過酷な高温環境です。震度6前後の余震が連日発生しており、瓦礫の中での作業は極めて危険です。一度瓦礫の中に入り込んだ作業員が余震で閉じ込められるリスクもあり、捜索は慎重に進めざるを得ません。

また、40度を超える気温の中での救助作業は、想像以上に過酷です。炎天下の中で何時間もがれきを掘り続ける作業は、作業員の体力を容赦なく奪っていきます。救助隊の中には、熱中症や脱水症状を訴える人も多く、現場では水分や冷却アイテムの確保が急務となっています。

瓦礫の下での捜索と「72時間の壁」

災害時によく言われる「72時間の壁」。これは、地震や津波などの災害で瓦礫の下に閉じ込められた人の生存率が、大幅に低下する時間の目安です。今回の地震でも、発生から3日を経過した今、生存者の発見は一層困難になっています。

それでも、希望は捨てきれません。マンダレーでは、発生から30時間後に妊娠中の女性が奇跡的に救出されるというニュースがありました。その背後には、休む間もなく瓦礫を取り除き続けた救助隊の存在があります。生存者の声を聞き逃さぬよう、静寂の中で耳を澄ます隊員たちの姿に、胸を打たれずにはいられません。

支援物資の遅れと市民の自発的行動

一方、支援物資や重機の到着は遅れています。インフラの損壊によって、空港や主要幹線道路が機能しておらず、現場へのアクセスが困難になっているのです。結果として、救助隊の数が限られ、支援の手が届かない地域が多数存在しています。

こうした中、自らの手で愛する人を助けようとする市民の姿が目立ちます。素手でがれきを掘り返し、家族や隣人を探す人々。自発的に集まったボランティアが、協力して被災者に水や食料を届けている様子も確認されています。こうした市民の力が、極限状態にある地域社会を支えているのです。

国際支援と未来への課題

各国からの支援は続々と届いていますが、それでも足りないのが現状です。国連は「単なる災害支援を超えた、人道的な長期的支援が必要だ」と警鐘を鳴らしています。今回の経験をもとに、ミャンマー国内の耐震基準や都市計画の見直し、防災教育の普及など、長期的な復興支援が求められています。

日本を含めた国際社会が、単発の支援にとどまらず、持続的な協力体制を築けるかどうかが問われています。私たちができることは限られているかもしれませんが、「知ること」「伝えること」は、その一歩になるはずです。

あわせて読みたい記事

余震や暑さで捜索難航死者2000人超、見えない被害と今後の支援の行方

- 被災者の声とメンタルへの影響

- 物資供給の難航とロジスティクスの課題

- 長期的支援への国際的期待

- 余震や暑さで捜索難航 発生72時間、死者2000人超の現状まとめ

高温の中で苦しむ被災者と救助隊

救助活動の現場では、体力の消耗だけでなく、被災者の健康被害も深刻化しています。高齢者や小さな子どもたちは、酷暑の中で避難生活を強いられ、熱中症のリスクが急増。仮設避難所の中には、冷房設備どころか通気性すら確保されていない場所もあり、まさに「蒸し風呂状態」となっています。

こうした状況の中で、現地の医療スタッフは疲弊しつつも懸命に処置を続けていますが、医薬品や人手が足りず、限界が近づいているという声も聞かれます。

被災者の声とメンタルへの影響

「家族がどこにいるかわからない」「一晩中、がれきの中から助けを呼ぶ声が聞こえていた」——被災者の証言は、想像を絶するものです。物理的な被害だけでなく、精神的なダメージも深刻で、今後はメンタルケアが重要な課題になると指摘されています。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)に悩む被災者も出てくることが予想され、仮設住宅での生活支援やカウンセリング体制の整備が必要不可欠です。

物資供給の難航とロジスティクスの課題

支援物資の供給は、今も滞りがちです。被災地域への道路が寸断され、航空輸送も限られた範囲でしか行えない中、物資が現地に届くまでには相当な時間がかかります。加えて、現地では物資を公平に配布する仕組みも未整備で、一部地域では必要な支援が届いていないという報告も。

特に、乳幼児用のミルクや医薬品、生理用品などの供給が不足しており、女性や子どもにとって深刻な問題となっています。

長期的支援への国際的期待

現在の支援は、あくまで「緊急支援」にすぎません。本当に必要なのは、この災害をきっかけにした中長期的な支援体制の構築です。学校の再建、生活インフラの整備、医療体制の強化——こうした支援が、ミャンマーの未来を作っていくカギになります。

日本でも、過去の災害で同様の経験をしてきました。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震……そうした過去の教訓を生かし、ミャンマーに寄り添った支援をしていくことが、私たちに求められているのではないでしょうか。

あわせて読みたい記事

余震や暑さで捜索難航 発生72時間、死者2000人超の現状まとめ

- 地震発生は2025年3月28日、ミャンマー中部ザガイン市近郊で起きた

- マグニチュード7.7の強震で震源の深さは約10kmと浅かった

- 死者は2000人を超え、負傷者も4000人以上にのぼっている

- 発生から72時間が経過し、生存者発見の確率が大きく低下している

- 連日の余震で倒壊リスクが高まり、救助活動が著しく遅れている

- 気温は連日40度を超え、作業員や被災者の健康被害が深刻化している

- 重機や通信機器の不足で救助現場は混乱し、人海戦術に頼らざるを得ない

- 支援物資が届かず、水や医薬品が圧倒的に不足している地域もある

- 市民が自発的に救助活動に参加し、素手でがれきを取り除く状況もある

- 国際社会からの支援は始まっているが、インフラ崩壊で到達が遅れている