世界一大きいトンボと聞いて、皆さんは何を想像しますか?実は「世界一」の基準によって、その答えは大きく変わってきます。現在地球上に生きている種(現生種)と、かつて地球に存在した化石種では、驚くほど大きさが異なるのです。

この記事では、体長・翼幅・総合的な大きさという3つの基準から「世界一のトンボ」を詳しく解説し、なぜ古代に巨大なトンボが存在できたのか、その科学的理由を明らかにします。

目次

世界一体長が長いトンボ:テイオウムカシヤンマ

引用元:テイオウムカシヤンマ – Wikipedia

現在、この地球上で最大のトンボとして知られているのが、オーストラリア東部に生息するテイオウムカシヤンマ(Petalura ingentissima)です。体長125ミリメートル、翼開長は158-162ミリメートルに達し、大型の個体では体長150ミリメートル、翼長180ミリメートルに達します。

このトンボは「生きた化石」と呼ばれる原始的な特徴を持つムカシヤンマの仲間で、学名の「ingentissima」はラテン語で「巨大な」を意味します。日本最大のオニヤンマ(体長約80-100ミリメートル)と比較すると、その圧倒的な大きさがお分かりいただけるでしょう。

保護の現状

テイオウムカシヤンマは、オーストラリアのニューサウスウェールズ州で絶滅危惧種に指定されています。主な脅威は生息地である湿地帯の開発や水質汚染で、幼虫期が数年にわたる長期間であることも、環境変化に対する脆弱性を高めています。

世界一翼幅が広いトンボ:ハビロイトトンボ

引用元:ハビロイトトンボ – Wikipedia

翼幅だけを基準にするならば、中南米に生息するハビロイトトンボ(Megaloprepus caerulatus)が世界一の座に君臨します。最大で翼幅が19センチメートルにもなるその姿は、まさに優雅な飛行機のようです。

透明な翅の先端に広がる暗青色の帯が特徴的で、翼開長はトゲオヤンマ属やハビロイトトンボ属の方が大きくなることがあります。このトンボは森林の林床でクモを捕食するという、他のトンボとは異なる独特の生態も持っています。

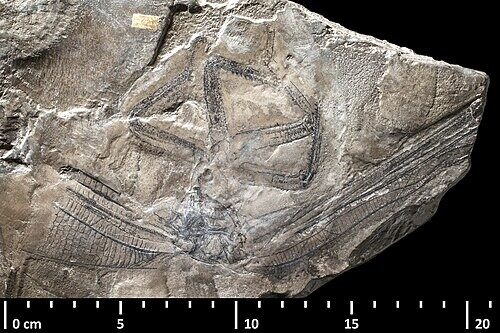

史上最大のトンボ:メガネウラの驚異的なサイズ

引用元:メガネウラ – Wikipedia

ここからは、現生種をはるかに超える、史上最大のトンボについて解説します。約3億年前の石炭紀に生息したメガネウラ(Meganeura)は、30センチメートル以上の長い翅をもつ巨大昆虫として知られています。

メガネウラは翅を広げた際の大きさが60-75センチメートルもあり、記録史上最も大きな昆虫かつ、最も大きな飛翔性節足動物とされています。この圧倒的なサイズは、現在の私たちには想像しがたいスケールです。

メガネウラの発見と命名

1880年、フランス中部コマントリのステファニアン期の炭層にて翅の化石が発見されました。学名「Meganeura」は古代ギリシア語の「μεγας(大きな)」と「νευρον(翅脈)」からなる合成語で、「巨大な翅脈を持つもの」との命名意図があります。

なぜ古代のトンボは巨大化できたのか?

メガネウラのような巨大昆虫が存在できた理由は、当時の地球環境にあります。最も重要な要因は、石炭紀の酸素濃度の高さです。

石炭紀の高酸素環境

植物の光合成により、当時の大気の酸素濃度は現在よりかなり高く、濃い酸素を必要とする巨大昆虫が繁栄しました。具体的には、石炭紀の地球上の酸素濃度が現代よりも25-35%高かったとされています(現在の酸素濃度は約21%)。

昆虫の呼吸システムと大型化の関係

昆虫は気門という器官から酸素を取り込み、気管を通じて体内に酸素を供給します。このシステムでは、体が大きくなるほど酸素が体の隅々まで行き渡りにくくなるという物理的制約があります。しかし、石炭紀の豊富な酸素濃度が、この制約を克服し、メガネウラのような巨大な昆虫の呼吸を可能にしていたと考えられています。

現代のトンボとの比較

現生のトンボと古代のメガネウラを比較すると、環境が生物の進化に与える影響の大きさがよく分かります。

| 種類 | 時代 | 体長/翼幅 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| オニヤンマ(日本最大) | 現代 | 体長約8-10cm | 日本で最も大きなトンボ |

| テイオウムカシヤンマ | 現代 | 体長12.5cm、翼幅16cm | 現生種で世界最大級 |

| ハビロイトトンボ | 現代 | 翼幅19cm | 翼幅では世界最大 |

| メガネウラ | 約3億年前 | 翼幅60-75cm | 史上最大の昆虫 |

よくある質問(Q&A)

Q1: 現在でもメガネウラのような巨大トンボが発見される可能性はありますか?

A: 現在の地球環境では、メガネウラほど巨大なトンボが生息することは生理学的に困難です。現在の大気中酸素濃度は約21%であり、昆虫の気管呼吸システムでは大型化に限界があります。ただし、未発見の大型種が存在する可能性は完全に否定できません。

Q2: テイオウムカシヤンマはなぜ絶滅危惧種になったのですか?

A: 主な原因は生息地の破壊です。湿地帯の開発、水質汚染、気候変動などが影響しています。また、幼虫期が数年にわたる長期間であるため、環境変化に対して脆弱な特性があります。

Q3: トンボの大きさを測る際、体長と翼幅のどちらが正確な指標ですか?

A: 昆虫学では通常、両方の数値を記録しますが、トンボの場合は翼幅がより重要視される傾向があります。これは飛行能力や生態的地位を理解する上で翼幅の方が有用だからです。

Q4: 日本にも大型のトンボはいますか?

A: はい。オニヤンマ(体長約8-10センチメートル)が日本最大のトンボです。また、ギンヤンマやクロスジギンヤンマなども比較的大型の種として知られています。

Q5: メガネウラは本当にトンボの仲間だったのですか?

A: メガネウラは厳密には現在のトンボとは異なる「オオトンボ目」に分類される昆虫です。現在のトンボの直接の祖先ではありませんが、非常に近い関係にある古代昆虫と考えられています。

まとめ:古代と現代が教えてくれること

現代と古代のトンボたちが教えてくれるのは、地球環境の変化が生物の進化に与える大きな影響です。石炭紀の高酸素環境が巨大昆虫を可能にしたように、環境は生物の形態や生態を大きく左右します。

テイオウムカシヤンマのような現生種の保護活動は、現在の生物多様性を守るだけでなく、地球環境の変化を理解する上でも重要な意味を持っています。これらの知識を通じて、私たちは過去から学び、未来への責任を考えるきっかけを得ることができるのです。

参考情報・信頼できる情報源

・IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/

・オーストラリア環境省: https://www.environment.gov.au/

・国立科学博物館: https://www.kahaku.go.jp/