この記事では、観測史上最大の地震として記録されている1960年のチリ地震について、その驚異的な規模や日本を含む太平洋沿岸諸国に与えた甚大な影響を詳しく解説します。科学的な事実と歴史的記録を基に、この大災害から学ぶべき教訓と現代の防災対策への活用について考察していきます。

世界最大地震「1960年チリ地震」の基本情報

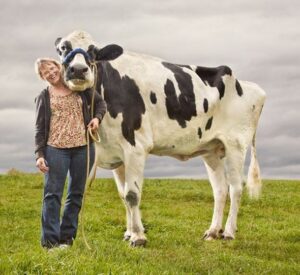

引用元:チリ地震 (1960年) – Wikipedia

地震の規模と発生メカニズム

1960年5月23日午前4時11分(日本時間)、チリ南部でマグニチュード9.5という観測史上最大の超巨大地震が発生しました。この地震は、チリ中部のビオビオ州からアイセン州北部にかけての近海、長さ約1,000km・幅200kmの領域を震源域として発生しました。

地震発生のメカニズム ナスカプレートと南米プレートが年間約7cmの速さで衝突し収束型境界を形成するこの地域では、蓄積された巨大なエネルギーが一気に解放されることで超巨大地震が発生します。チリ地震の震源域の広さは、日本列島の本州とほぼ同じ規模に相当する巨大なものでした。

他の大地震との規模比較

| 地震名 | 発生年 | マグニチュード | エネルギー比 (チリ地震を100とした場合) |

|---|---|---|---|

| 1960年チリ地震 | 1960年 | 9.5 | 100 |

| 2011年東日本大震災 | 2011年 | 9.0 | 約18 |

| 2004年スマトラ沖地震 | 2004年 | 9.1-9.3 | 約32 |

| 1964年アラスカ地震 | 1964年 | 9.2 | 約45 |

チリ地震は東日本大震災を引き起こした2011年の巨大地震と比べても約5倍のエネルギーを持つ規模でした。

津波の太平洋横断メカニズム

津波の伝播速度と到達時間

チリ地震によって生じた大きな津波は平均時速750kmという高速で太平洋を横断し、22時間半後の午前3時頃に日本沿岸に到達しました。

津波の科学的特性

- 伝播速度: 水深4,000mの太平洋では時速約720km

- 波長: 数百キロメートルに及ぶ長波

- エネルギー保持: 深海では減衰しにくい特性

津波は航空機並みの速度で太平洋を移動し、その巨大なエネルギーを保ったまま遠方まで到達したのです。

日本への津波到達と被害状況

被害の詳細データ

- 死者・行方不明者:142人

- 家屋の全半壊・浸水:40,000棟以上

- 津波の高さ:三陸沿岸で5m超

特に被害が大きかった地域

- 北海道浜中町: 漁港や住宅に甚大な被害

- 三陸海岸: リアス式海岸の地形により津波が増幅

- 大船渡: 市街地の広範囲が浸水

1960年チリ地震津波の特徴と教訓

当時の防災体制の課題

主な問題点

- 遠地津波への認識不足: 地震の揺れを感じない津波への警戒意識が低い

- 夜間の避難困難: 津波到達が深夜から早朝で避難が遅れる

- 情報伝達の遅れ: 現在のような即座の警報システムが未整備

昭和35年5月24日早朝来襲したチリ津波は、北海道から沖縄までの太平洋沿岸各地に被害を与えたこの災害は、日本の津波防災の転換点となりました。

現代の防災システムへの活用

チリ地震後に整備された主な防災対策

- 津波警報システムの高度化

- 太平洋津波警報センター(PTWC)との連携強化

- 遠地津波に対する早期警報体制の確立

- 観測技術の進歩

- GPS波浪計による沖合での津波観測

- 深海底水圧計ネットワークの構築

- 衛星を活用したリアルタイム監視

- 地域防災の強化

- 津波ハザードマップの整備

- 避難場所・避難路の明確化

- 定期的な津波避難訓練の実施

よくある質問(Q&A)

Q1: マグニチュード9.5はどれくらい強いの?身近なもので例えると?

A: マグニチュードが1上がるとエネルギーは約32倍になります。チリ地震のマグニチュード9.5は、広島型原爆約178万個分のエネルギーに相当し、地球全体が振動したほどの規模でした。このエネルギーは日本全体の年間電力消費量の約50年分に匹敵します。

Q2: なぜチリから日本まで津波が届くの?距離はどれくらい?

A: チリと日本の距離は約17,000kmですが、津波は水深が深いほど速く伝播します。太平洋の平均水深は約4,000mで、津波の速度は時速約720kmに達するため、約22時間で日本に到達しました。津波は深海では減衰しにくく、巨大なエネルギーを保ったまま太平洋を横断します。

Q3: 現在同じ規模の地震が起きたら、被害はどう変わる?

A: 現在は津波警報システムが高度化し、GPS波浪計やリアルタイム観測網が整備されています。しかし、沿岸部の人口増加や高齢化により、適切な避難が行われなければ被害は当時より大きくなる可能性があります。一方で、防災教育の普及により、早期避難の意識は向上しています。

Q4: チリ地震より大きな地震は今後起こりうる?

A: 理論上はマグニチュード10程度まで可能とされていますが、地球上のプレート境界の長さや岩盤の強度を考慮すると、9.5を大幅に上回る地震の発生は極めて稀と考えられています。現在の科学では、マグニチュード9.5が観測史上最大規模の地震として位置づけられています。

Q5: 津波警報が出たとき、どこまで逃げれば安全?

A: 最低でも海抜10m以上の高台、または海岸から2km以上内陸への避難が推奨されています。ただし、地形により津波の高さや到達距離は変わるため、お住まいの地域のハザードマップを事前に確認することが重要です。「より高く、より遠く」が避難の基本原則です。

私たちが学ぶべき現代的教訓

個人レベルでの備え

- 避難場所の事前確認: 自宅・職場・学校からの避難ルートを把握

- 情報収集手段の確保: 複数の情報源(ラジオ、スマートフォン、防災無線)

- 家族との連絡方法: 災害伝言ダイヤル(171)や安否確認アプリの活用

地域社会での取り組み

- 定期的な避難訓練: 夜間や悪天候時の訓練も含む

- 要支援者への配慮: 高齢者や障害のある方への避難支援体制

- 防災教育の充実: 学校や地域での津波に関する正しい知識の普及

まとめ

1960年5月23日に発生したマグニチュード9.5のチリ地震は、観測史上最大の地震として記録され、太平洋を横断した津波により日本を含む多くの国に甚大な被害をもたらしました。この災害は、遠地津波の脅威や夜間避難の困難さなど、現代の防災対策にとって重要な教訓を残しています。

チリ地震から60年以上が経過した現在、津波警報システムや観測技術は大幅に進歩しました。しかし、技術の進歩だけでは人命を守ることはできません。過去の災害から学んだ教訓を活かし、日頃から適切な備えと防災意識を持つことが、私たちの生命と財産を守る最も確実な方法なのです。

参考資料・出典

- 防災科学技術研究所:https://www.bosai.go.jp/

- 内閣府防災情報:https://www.bousai.go.jp/

- 気象庁:https://www.jma.go.jp/