皆さんは今、この地球が球体であり、太陽の周りを回っていることを当然だと思っているでしょうか?もし、これまで学んできた世界の常識とは異なる視点が存在するとしたら、どのような感想を持たれるでしょうか。

今回の記事では、近年インターネット上で話題となっている「フラットアース」という概念について、中立的な立場から詳しく解説していきます。従来の地動説に対して疑問を持つ人々の視点と、現在の科学的な見解を比較しながら、読者の皆さんに新しい思考の材料を提供したいと思います。

科学的な議論や異なる視点に興味をお持ちの方、あるいは宇宙や地球の仕組みについて深く考えてみたい方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

従来の地球観と現代科学の基礎知識

私たちが学んできた地動説とは

現在の学校教育では、地球が球体であり、自転しながら太陽の周りを公転しているという地動説が教えられています。国立天文台によると、この理論は数百年にわたる観測と実験によって支持されてきました。

地動説の主な特徴

- 地球は約24時間で1回自転(赤道付近で時速約1,670km)

- 地球は約365日で太陽の周りを1回公転(平均時速約10万7,000km)

- 地軸が23.5度傾いていることで季節が生まれる

科学的根拠として挙げられる観測事実

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が公開している資料によると、地動説を支持する観測事実には以下のようなものがあります。

- 人工衛星からの地球の球体画像

- 月食時の地球の影の形状

- 異なる緯度での星座の見え方の違い

- フーコーの振り子実験による地球自転の証明

- 恒星の年周視差による地球公転の証明

一般の人々が抱く素朴な疑問

一方で、多くの人が日常生活の中で感じる素朴な疑問もあります。

速度に関する疑問:地球がこれほど高速で移動しているのに、なぜ私たちはその動きを感じないのでしょうか?

重力に関する疑問:目に見えない力である重力が、どのようにして私たちを地表に引きつけているのでしょうか?

季節に関する疑問:わずか23.5度の傾きが、なぜ灼熱の夏と極寒の冬という極端な変化を生み出すのでしょうか?

これらの疑問は、物理学の慣性の法則や万有引力の理論で説明されますが、直感的に理解しにくい部分があることも事実です。

フラットアース説の概要と主張

フラットアース説とは何か

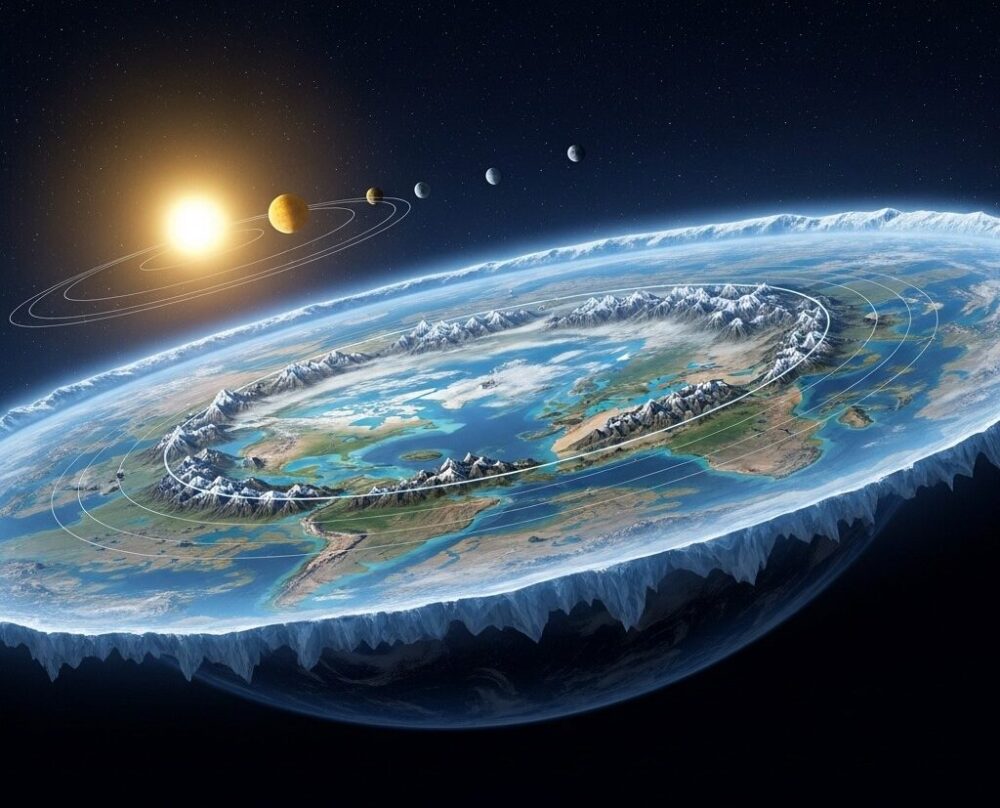

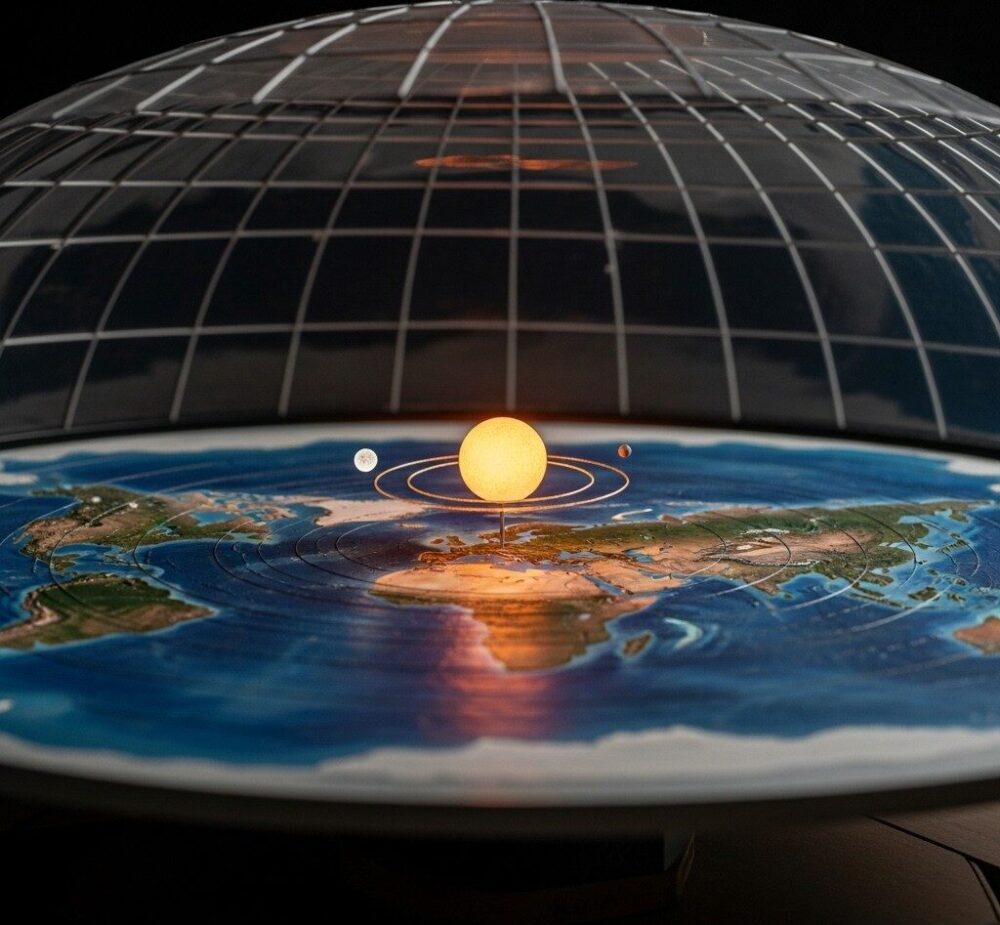

フラットアース説は、地球が球体ではなく平面的な形状をしており、太陽や月などの天体が地球の上空を移動しているという考え方です。この説は古代から存在しており、近年インターネットコミュニティを中心に再び注目を集めています。

天動説的な世界観

フラットアース説の多くは、天動説的な世界観に基づいています。

- 地球は宇宙の中心に静止している

- 太陽、月、星々が地球の周りを移動している

- 地球自体は回転していない

支持者が挙げる「違和感」の根拠

フラットアース説の支持者たちは、以下のような点を根拠として挙げています。

感覚的な違和感

- 高速で移動している実感がない

- 地球の曲率を日常的に感じない

- 水平線が平らに見える

物理的な疑問

- 球体の地球上で水が滴り落ちない理由

- 大気が宇宙空間に散逸しない理由

- 遠心力により物体が飛ばされない理由

観測に関する疑問

- 長距離の建造物が地球の曲率の影響を受けていないように見える

- 飛行機の航路が直線的に見える

フラットアースモデルにおける世界の仕組み

地球の形状と構造

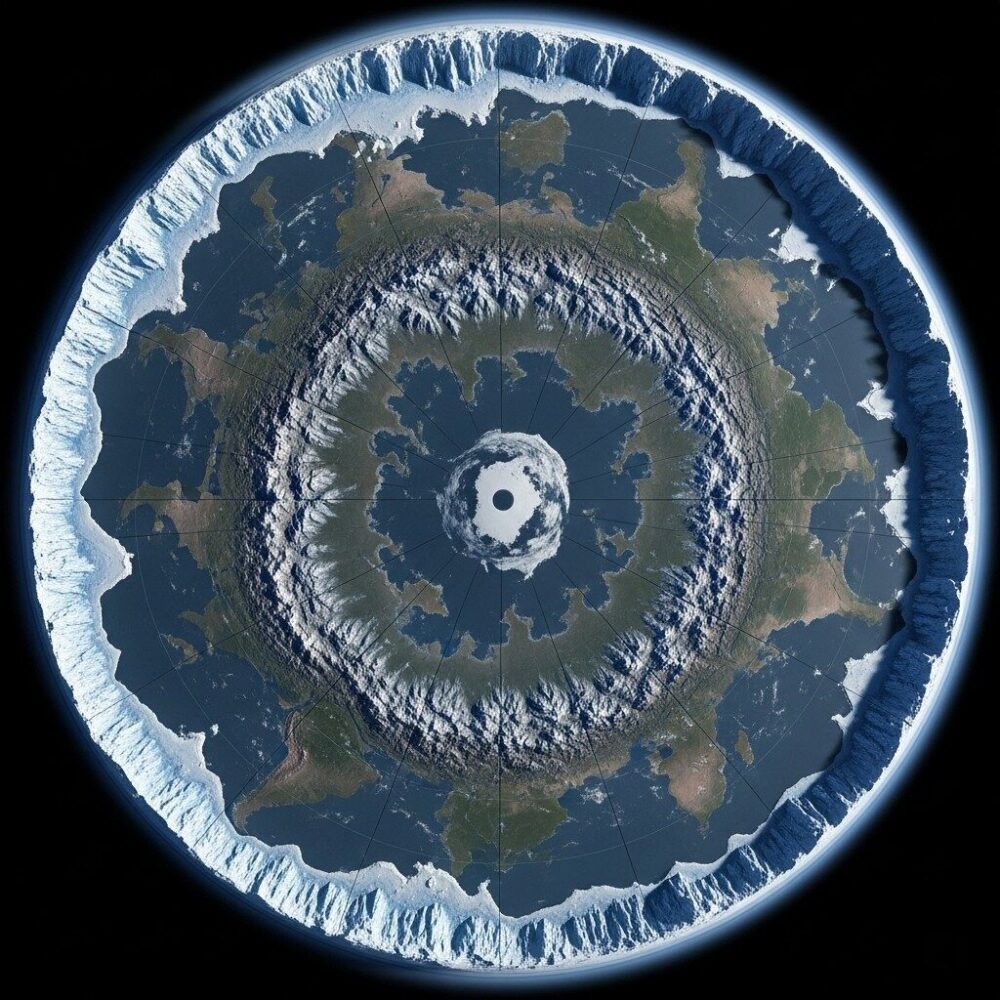

フラットアース説では、地球は円盤状の形状をしており、北極が中心に位置し、南極が外周を囲む氷の壁として存在するとされています。

昼夜のサイクル

このモデルでは、太陽と月が地球の表面上を円形の軌道で移動することで昼夜が生まれると説明されます。

- 太陽が近くにある地域では昼

- 太陽が遠くにある地域では夜

- 日の出と日の入りは、太陽の光が距離により弱まることで説明

季節の変化

季節の変化は、太陽の移動軌道が年間を通じて変化することで説明されます。

冬至(12月頃):太陽が最も外側の軌道を移動

夏至(6月頃):太陽が最も内側の軌道を移動

春分・秋分:太陽が中間の軌道を移動

太陽と月のサイズと距離

フラットアースモデルでは、太陽と月は従来考えられているよりもはるかに小さく、近い距離にあるとされています。

- 太陽の直径:約50-60km

- 月の直径:約50km

- 高度:太陽約5,000km、月約4,800km

科学的検証と現在の見解

物理学的な観点からの検証

日本物理学会の研究者たちは、フラットアース説に対して以下のような科学的検証を行っています:

重力の説明

- 球体地球では、重力は地球の中心に向かって働く

- 平面地球では、重力の方向を統一的に説明することが困難

天体の動きの説明

- 球体地球モデルでは、惑星の逆行運動なども説明可能

- 平面地球モデルでは、複雑な天体現象の説明が困難

現代技術による観測

国立科学博物館の資料によると、現代の観測技術は以下のような証拠を提供しています:

- 人工衛星による地球の球体画像

- GPS システムの正確な動作(球体地球モデルに基づく)

- 国際宇宙ステーションからの地球観測

科学的方法論の重要性

科学技術振興機構が推進する科学リテラシー教育では、以下の点が重要視されています。

- 仮説の検証可能性

- 観測データの再現性

- 査読による検証プロセス

比較分析:地動説 vs フラットアース説

| 項目 | 地動説 | フラットアース説 |

|---|---|---|

| 地球の形状 | 球体 | 平面(円盤状) |

| 地球の動き | 自転・公転 | 静止 |

| 太陽の動き | 恒星として固定 | 地球上空を移動 |

| 季節の原因 | 地軸の傾きと公転 | 太陽の軌道変化 |

| 重力の説明 | 万有引力 | 不明確(密度や浮力など諸説あり) |

| 科学的証拠 | 豊富(人工衛星、天体観測など) | 限定的(個人的な観察や解釈に基づくものが多い) |

読者の疑問にお答えします:Q&A

Q1: フラットアース説は科学的に証明されているのですか?

A: 現在の科学界では、地球球体説が圧倒的な証拠に基づいて支持されています。フラットアース説は仮説の一つとして存在しますが、日本天文学会などの専門機関では、科学的査読を経た研究や観測データによる裏付けは限定的とされています。

Q2: なぜ地球の自転や公転を感じないのですか?

A: 物理学の慣性の法則により、一定の速度で移動している物体の中では加速度を感じません。これは電車の中で感じる現象と同じです。また、地球の重力が私たちを地表に引きつけているため、回転による遠心力を相殺しています。

Q3: 実際のパイロットはどのような訓練を受けているのですか?

A: 商用航空機のパイロットは、球体地球モデルに基づいた航法システムを使用して訓練を受けています。GPS、慣性航法装置、天測航法など、すべて地球球体説に基づいて設計されており、実際の飛行でその精度が証明されています。

Q4: 季節の変化はどのように説明できますか?

A: 地動説では、地球の地軸の傾き(23.5度)と公転軌道により、太陽光の入射角度が変化することで季節が生まれます。この現象は、南北半球で季節が逆転することからも確認できます。

Q5: 一般の人が地球の形状を確認する方法はありますか?

A: 船舶の水平線での見え方、月食時の地球の影の形状、異なる緯度での星座の見え方の違いなど、日常的な観察で確認できる現象があります。また、高い建物や山からの眺望でも地球の曲率を感じることができます。

批判的思考の重要性

情報の検証方法

文部科学省の科学教育指針では、以下の点が重要視されています。

- 複数の情報源からの情報収集

- 情報の信頼性の確認

- 論理的な検証プロセス

- 結論の暫定性の理解

科学的議論の健全性

どのような説であっても、以下の点が重要です。

- 根拠となる証拠の提示

- 反証可能性の確保

- 専門家による査読

- 公開された議論の場での検証

まとめ:多様な視点から考える大切さ

この記事では、私たちが学んできた地球の姿について、フラットアース説という異なる視点から考察してきました。現在の科学界では地動説が圧倒的な証拠に基づいて支持されていますが、様々な視点から物事を考えることの重要性を改めて認識することができます。

科学は常に進歩し続けており、新しい発見や理論が既存の知識を更新することもあります。重要なのは、情報を鵜呑みにするのではなく、批判的思考を持ちながら、様々な観点から物事を考える姿勢です。

日本科学未来館が推進する科学リテラシー教育でも強調されているように、どのような説であっても、その根拠となる証拠や論理を慎重に検証し、自分なりの理解を深めていくことが重要です。

この記事が、読者の皆さんの知的好奇心を刺激し、科学や宇宙について深く考えるきっかけとなれば幸いです。異なる視点に触れることで、私たちの思考はより豊かになり、世界への理解も深まることでしょう。

参考文献・関連リンク

- 国立天文台 – 天文学の基礎知識

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA) – 宇宙開発と地球観測

- 日本物理学会 – 物理学の最新研究

- 科学技術振興機構 – 科学リテラシー教育

- 国立科学博物館 – 科学教育資料