かつて「Breaking Down」の舞台で数々の名勝負を繰り広げ、多くのファンを熱狂させた格闘家、山川そうき。エネルギッシュなスタイルと、誰にも引けを取らない闘志で注目を集めた彼が、突如として引退を発表しました。

その裏には、目に見えない深刻な問題――視覚障害との闘いがありました。特に彼を苦しめたのが「斜視」という症状。聞き慣れないかもしれませんが、アスリートにとっては命取りになりかねない重大な障害です。

この記事では、山川そうき選手がなぜ競技から離れざるを得なかったのか、その背景にある病状やリハビリの現実、そして彼の心の変化までを、丁寧にひも解いていきます。彼の苦悩と決断を知ることで、単なるスポーツの話題にとどまらない「人間の強さ」と「限界」に触れることになるでしょう。

目次

山川そうきの斜視による引退の決断とは

山川そうき選手の突然の引退。その背景には、想像を絶するような視覚障害との闘いがありました。この記事では、その決断に至るまでのプロセスと心の葛藤に迫ります。

壮絶な負傷:眼窩底骨折とその影響

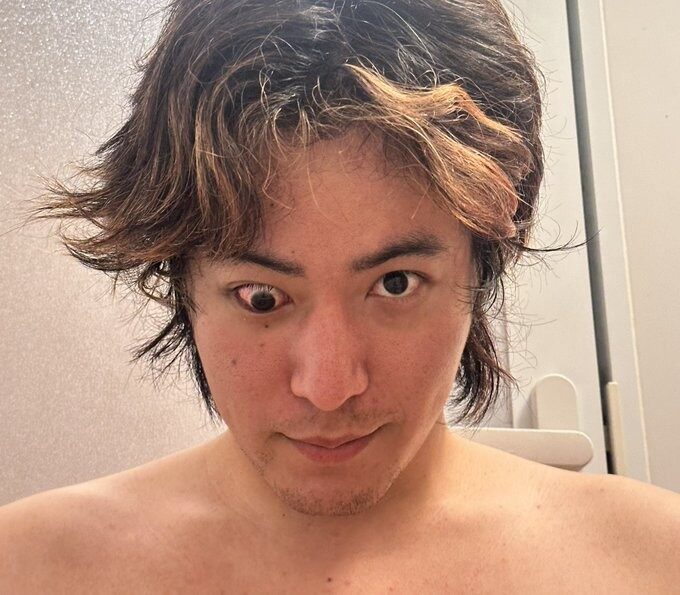

引用元:山川そうき (@souki_xxx) / X

2022年6月28日、山川そうき選手は試合中に右目の眼窩底を骨折する重傷を負いました。これは格闘家としては非常に厳しい負傷であり、視覚に深刻なダメージを残すものでした。眼の骨が損傷することで、視線のズレや複視といった後遺症が発生し、結果として彼は斜視を患うことになりました。

格闘技の試合中に起きる負傷の多くは筋肉や関節に集中しますが、顔面や眼の周囲の損傷は選手生命に直結する非常に重大な事態です。山川選手の場合、その負傷が右目に集中し、視覚に関する機能を大きく損なったことは、競技者としての将来に深い影を落とすものでした。

山川そうきの視界に起きた変化

骨折後の彼の目には、大きな違和感が残りました。特に上を向いたときに視界が歪み、ものが二重に見えるようになったことで、試合中の集中力や判断力が著しく低下。これが彼のパフォーマンスに大きく影響し、選手生命に直結する問題となりました。

試合では相手の一瞬の動きを見逃さない視力と集中力が命です。しかし、複視の状態では相手の動きがブレて見えるため、正確な判断が難しくなります。反射的な攻防が求められる格闘技では、このような視覚的な問題は致命的なハンデであり、パフォーマンス以前に安全面でのリスクも伴うのです。

視界の変化がもたらす問題点

- 相手の動きが二重に見えるため反応が遅れる

- ターゲットが定まらず打撃や防御が不正確になる

- 立体感が失われ、距離感が狂う

- 集中力の低下により疲労感が倍増する

リングの上での違和感と心理的負担

見え方の変化は、単なる身体的障害だけでなく、心理的にも大きな負荷となったようです。周囲の視線や、自身の顔つきへの不安、格闘技という厳しい競技における反応速度の低下など、数多くの課題が彼を苦しめました。症状の深刻さを公表したことでファンからの励ましも多くありましたが、それでも競技続行は難しかったようです。

格闘技は単なる身体の強さを競う場ではなく、選手自身の「見せ方」や精神面の強さも問われる世界です。視線がずれていることで、人目を気にしたり、自信を喪失することもあるかもしれません。本人の心の中では、技術やトレーニングでは補えない“もどかしさ”と常に闘っていたのではないでしょうか。

二度の手術とリハビリの現実

2度の手術が行われたものの、視力の回復は困難でした。医師の見解でも「手術は成功したが、筋肉の動きの回復が鍵」とされており、継続的なリハビリが必要な状態でした。視線を安定させるための訓練や眼鏡の使用など、あらゆる方法を試みたものの、競技レベルでの復帰は厳しい現実が待ち受けていました。

眼のリハビリは、ただ単に筋肉を鍛えるというものではなく、神経と筋肉のバランスを調整しながら慎重に進める必要があります。その過程では焦りや期待との葛藤も生まれ、精神的なプレッシャーも少なくありません。山川選手はそのリハビリに真摯に向き合い、再起を目指して努力を続けていました。

引退という苦渋の決断

視界の乱れは格闘技の命ともいえる反応速度や判断力を著しく阻害します。その結果、山川選手は自ら引退を決意することになりました。本人の言葉からも、悔しさや無念さが強く伝わってきます。これまで積み重ねてきた努力や、リングでの熱い戦いを思うと、この決断の重みは計り知れません。

引退発表の際、山川選手は「見えない敵との戦いが一番きつかった」と語っています。格闘技における“敵”とは、必ずしもリング上の相手だけではないのです。自らの身体の不調と向き合いながら、ベストな選択を下すことの難しさ、その決断がどれほど苦しかったかは、言葉にし尽くせないほどです。

山川そうきの斜視の原因と治療から見る競技者の限界

斜視とはどのような症状なのか?山川選手を襲った視覚障害と、その後の治療・対応策について深掘りします。

眼窩底骨折が引き起こす視覚障害

眼窩底骨折とは、目の下にある骨が損傷する怪我であり、眼球の位置を保つ筋肉や神経に影響を与えることがあります。このような負傷が原因で、山川選手は目の動きが制限され、斜視を発症しました。格闘技の激しいぶつかり合いの中で、このような大きな負傷が発生したことは、競技の危険性を改めて感じさせます。

この種の外傷は、衝撃の方向や強さによって、神経や血管にまで影響を与えることがあり、単なる骨折にとどまらない複雑な問題を引き起こします。医学的には非常にデリケートな治療が求められ、わずかなズレが視覚機能の回復に大きく影響することも珍しくありません。

斜視による複視の影響

引用元:山川そうき (@souki_xxx) / X

複視は、目の焦点が合わないことにより、ものが二重に見える症状です。これが試合中に発生すると、相手の動きが読みづらくなり、致命的な判断ミスに繋がりかねません。視覚に頼る格闘家にとって、この症状は深刻なリスク要因となります。

また、複視によって身体のバランス感覚にも悪影響が及ぶ可能性があり、動作に不自然さが出ることもあります。観客や相手選手から見ても、わずかな違和感が伝わってしまうほど、競技者の動きには視覚の状態が反映されるのです。

複視の代表的な症状

- 物が二重に見える(左右・上下・斜めに)

- 頭痛や目の疲労が頻繁に起きる

- 奥行き感の欠如

- 日常生活でも不便を感じるようになる

治療法と選手に与える影響

斜視の治療には眼鏡や視覚トレーニング、手術などがありますが、山川選手の場合、手術後の筋肉の回復が思わしくなく、症状が長引くこととなりました。症状の特性上、すぐに元通りのパフォーマンスを発揮するのは難しく、治療にも時間がかかるため、選手としての将来が不透明になるのも無理はありません。

斜視の治療には、専門性の高い知識と繊細な技術が求められます。特に成人後に発症したケースは子どもと比べて治療が難しく、回復にも限界があります。トレーニングや手術の効果を見極めながら治療を継続するというのは、精神的にも肉体的にも並大抵の努力ではありません。

山川そうきの挑戦と限界

再手術の可能性を模索しつつも、山川選手は最後まで復帰の可能性を模索していました。その姿勢は、ただのあきらめではなく、格闘技に対する情熱と責任感の現れと感じます。ただ、その挑戦の末に見えたのは、身体の限界という厳しい現実だったのでしょう。

身体に無理をさせてまでも戦い続けるのではなく、自分の身体を守るという決断をしたこと。それは、多くのアスリートにとって非常に勇気のいる行為です。過去の栄光や期待の重圧がある中で、「もう闘えない」と判断することの重さは計り知れません。

格闘家としての誇りと引退後の期待

引退という選択は簡単ではありませんでしたが、その決断には、自身の健康や将来への誠実な向き合いがありました。これまでファンに見せてきた戦いの数々は、決して色あせることはありません。そしてこれからは、彼の経験が次の世代のアスリートたちへの指針となることを願いたいです。

山川選手のこれからの人生には、新たな挑戦が待っているはずです。競技者としての経験、ケガと向き合った日々、復帰を目指した努力は、他の分野でもきっと活かされるでしょう。今後は格闘技の解説者、指導者、あるいはリハビリの啓発活動など、多くの可能性があります。彼の第二のステージに、これからも注目していきたいです。

【まとめ】山川そうき選手の斜視と引退から見えるもの

山川そうき選手の引退は、多くのファンにとって突然の出来事でしたが、その背景にあった視覚障害や斜視の深刻さを知ることで、その決断の重みが伝わってきます。

今回のポイントを簡単に振り返ります:

- 右眼の眼窩底骨折による視覚障害がキャリアを左右した

- 斜視と複視がパフォーマンスと安全性を著しく損ねた

- 手術とリハビリにも関わらず視力の完全回復には至らなかった

- 心身両面での負担が引退という決断につながった

- 今後は新たな形での活躍が期待される

視覚という「当たり前」にあるものが失われたとき、人はどう戦い、どう立ち止まるのか。

山川選手の歩みは、ただのスポーツニュースではなく、困難に立ち向かう姿勢と、その先にある再出発の価値を教えてくれます。

あわせて読みたい記事