2025年に開催される大阪・関西万博。世界中から注目が集まる一大イベントですが、その裏で大きな関心を集めているのが「建設費用」の問題です。

当初の予算から約2倍近くまで膨らんだ万博建設費用。その背景には何があるのでしょうか? そしてその費用、誰がどのように負担しているのでしょうか?

この記事では、万博建設費用の変遷を追いながら、増額の要因、市民の声、そして今後の課題や展望について丁寧に読み解いていきます。ぜひ最後までご覧ください。

目次

万博建設費用の変遷と現在の問題点

急増する万博建設費用。その背景には何があり、私たちの生活にどんな影響を及ぼすのでしょうか。まずはその変遷と問題点を詳しく見ていきます。

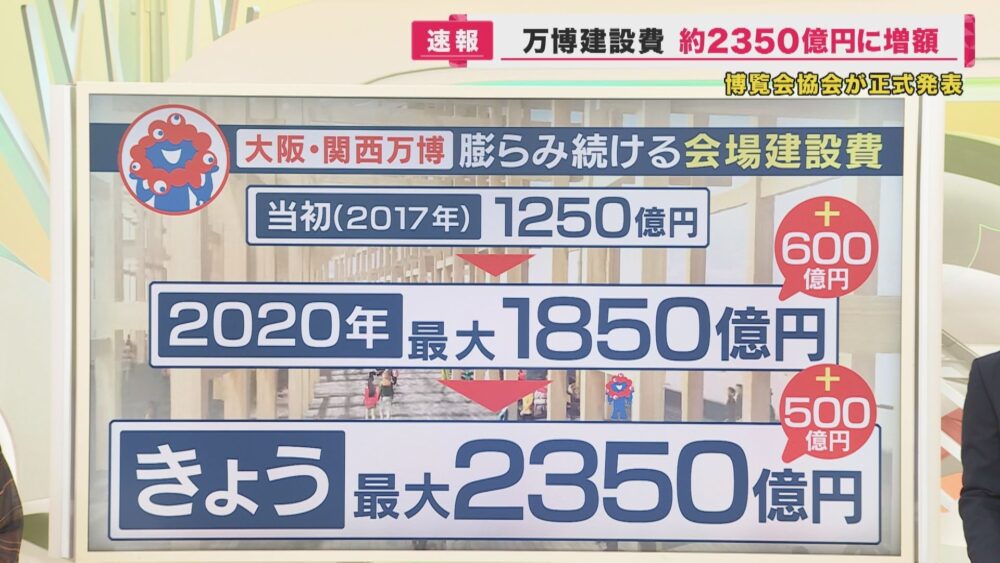

引用元:関西テレビ放送 カンテレ

当初の予算と現状のギャップ

大阪・関西万博の建設費用は、当初は1250億円と見積もられていました。しかし、2020年12月には大屋根の設計変更などの影響で1850億円に増加。最終的には2350億円まで膨れ上がるという報道がなされています。この約1.9倍という金額の跳ね上がりに、多くの市民が驚きを隠せない状況です。

費用の増加は予想を大きく超えたものであり、これにより万博開催そのものに対する意見も分かれ始めています。一部では、「これほどの予算をかける意味があるのか?」という根本的な問いかけが出始めており、開催意義の再評価を求める声もあります。また、他の社会インフラへの影響、例えば教育や医療といった分野への影響を懸念する声も少なくありません。

経済情勢の影響

新型コロナウイルスによるサプライチェーンの混乱や資材の供給制限、さらに労働力不足などが費用増加の大きな要因となっています。グローバル経済の不安定さが、想定以上の予算超過を引き起こしたのです。

また、ロシア・ウクライナ情勢によるエネルギー価格の高騰や円安の進行も、資材調達コストに大きな影響を及ぼしています。特に建設に必要な鉄鋼やコンクリートなどの価格上昇は顕著で、長期的な契約が結べない状況もあり、見積もりが常に変動してしまう現実があります。

読みやすく整理すると、費用増加の背景には以下の要因があります。

- 国際的な資材価格の高騰

- 労働力不足と人件費の上昇

- サプライチェーンの混乱

- 設計変更による追加コスト

これらが複合的に絡み合い、予算管理の難しさを際立たせています。

設計変更の影響

特に注目されたのが大屋根の設計変更。この変更が費用に及ぼした影響は大きく、一度目の増額につながった重要なポイントです。計画段階での柔軟性が裏目に出てしまった典型的なケースと言えるでしょう。

建築デザインと実際の建設コストの間に生じるギャップは、公共事業においてよくある課題ではありますが、今回のように大規模で国際的なイベントでそのギャップが発生すると、影響はさらに深刻です。デザインの理想と現実の乖離は、今後の類似プロジェクトにも教訓となるでしょう。

増額に対する市民の反応

これだけの増額を受け、費用の見積もりが甘かったのではないかという批判が高まっています。公共事業に対する信頼感が揺らぎ始めており、慎重な費用管理の必要性が叫ばれています。

また、市民団体による抗議活動や署名運動なども展開されており、単なる「一過性の不満」ではない深い懸念が広がっています。SNSを通じて広がる情報と批判のスピードも早く、これまで以上に丁寧な広報活動と説明責任が求められる状況です。

万博建設会社の役割と注目

万博の建設には、竹中工務店と大林組、清水建設を筆頭とする共同企業体(JV)が中心となって携わっています。これらの企業は、大規模なプロジェクトの実績と高度な建設技術を持ち合わせており、インフラ整備の要となっています。一方で、こうした大手ゼネコンによるJV体制が、費用面での柔軟性に欠けるのではないかという指摘も見られます。コスト管理と品質の両立が問われる中、今後の進行状況には業界内外からの注視が続くでしょう。

また、建設現場で働く人材の確保も大きな課題となっています。熟練労働者の高齢化が進み、若手の確保が難しい中で、万博という短期間かつ大規模な工事をどのように効率よく進めていくかが問われています。

万博建設費用をめぐる今後の課題と展望

建設が進む一方で、今後に向けた費用の管理と説明責任が大きなテーマになっています。課題と展望を整理して、何が問われているのかを探っていきましょう。

今後の費用見通しと透明性

予備費130億円の設置など、今後の不測の事態に備えた費用構成が進められていますが、これが逆に不透明さを増す結果になっている側面もあります。金額の大きさだけでなく、その使い道にも注目が集まっています。

さらに、費用見通しに関する情報発信の遅れや曖昧な説明が、市民やメディアの不信感を招いています。どのような根拠に基づいて金額が設定されているのか、また将来的にどこまで膨らむ可能性があるのかについて、明確な見通しが示されることが強く求められています。

今後求められる対応としては、次のような点が挙げられます。

- 定期的な費用報告と説明会の実施

- 第三者機関による監査体制の強化

- 計画変更時のコスト影響を事前に提示

これらにより、透明性と信頼性の確保が期待されます。

政府と自治体の責任

万博の建設費用がここまで増加する中で、政府や地方自治体には厳格な費用精査と説明責任が求められています。すでに国会でもこの点は取り上げられ、議論の中心になりつつあります。

また、監査制度の強化や第三者機関による費用チェックなど、新たな仕組みづくりも検討されており、今後の予算管理において透明性を高める努力が続いています。政治家や行政のリーダーシップも試される局面にあります。

税金による負担と市民感情

建設費の約3分の2が公的資金、つまり税金によって賄われるという現実は、納税者にとって大きな関心事です。「どこに、どのように使われているのか」という問いに対する明快な答えが求められています。

加えて、地方自治体の財政状況によっては、他の公共サービスへの支出が削減される可能性もあり、実生活への影響を危惧する声が出ています。万博開催が市民の生活と直結する問題であるという認識が広まりつつあるのが現状です。

経済界の取り組みと期待

企業からの寄付や支援も進められており、これは地域経済の活性化にもつながると見られています。とはいえ、その期待を上回るだけの成果が出るかはまだ未知数です。

万博をきっかけに新たな技術やビジネスが生まれる可能性もあり、経済界としては長期的な投資として捉えている企業も存在します。しかし、短期的な費用対効果については慎重な姿勢を見せるところも多く、関係者の温度差が浮き彫りになっています。

万博の経済効果とリスク

万博の経済効果は2兆7000億円と見積もられており、成功すれば大きな利益をもたらすことになります。ただし、建設費用の膨張によるリスクや、期待される入場者数の達成がなされなかった場合の影響も無視できません。

過去の万博開催事例を振り返っても、成功と失敗は紙一重です。今回の大阪・関西万博においても、どのような形で国民の期待に応えるのかが問われています。情報公開、適切なマネジメント、そして市民参加型の運営など、総合的な取り組みが必要不可欠です。

実際に費用が増えている状況を見ると、イベントの成功には「楽観視できない現実」があることを痛感します。開催までの時間が迫る中で、すべての関係者が危機感を持って行動し、より一層の透明性と説明責任を果たす必要があると強く感じます。

万博建設費用のまとめ

万博という国家プロジェクトの陰で、建設費用の増加はますます深刻なテーマとなっています。

- なぜここまで費用が増えたのか

- 誰がどこまで責任を持つのか

- その費用は私たちの暮らしにどう影響するのか

こうした疑問に明確に答えられる体制と対話の場が必要です。

万博の開催そのものを否定するのではなく、より納得できるかたちで進めていくために、今後も市民・メディア・行政の連携とチェックが不可欠だと感じます。