2025年3月22日、日本政府は深刻化する米不足への対応として、中国に精米の輸入拡大を要請しました。しかし、この動きに対しては国内から強い批判が巻き起こっています。日本国内では、昨年の異常気象により主要な米生産地で甚大な被害が発生し、収穫量が大幅に減少しました。

国内農業の衰退や食料自給率の低下が以前から指摘されていたにもかかわらず、政府が抜本的な対策を講じなかったことが、現在の米不足問題を深刻化させています。さらに、国内での農業支援策の不十分さや減反政策による生産意欲低下が長年積み重なり、結果的に輸入に依存せざるを得ない状況を作り出しました。なぜ政府は国内農業の保護や育成を怠り、安易な輸入政策に頼るのか。その背景と問題点を詳しく掘り下げていきます。

・日本が中国に精米の輸入を求めた理由

・日本国内の米不足の現状と背景

・政府の農業政策への批判や不信感

・精米輸入が与える農業・経済への影響

目次

中国に精米輸入要請の背後にある政府の無策

- 政府の後手に回った米不足対策

- SNS上で高まる政府への不信感

- 減反政策と農業支援縮小の失敗

- 農業者の声を無視する政府の姿勢

引用元: 産経ニュース

政府の後手に回った米不足対策

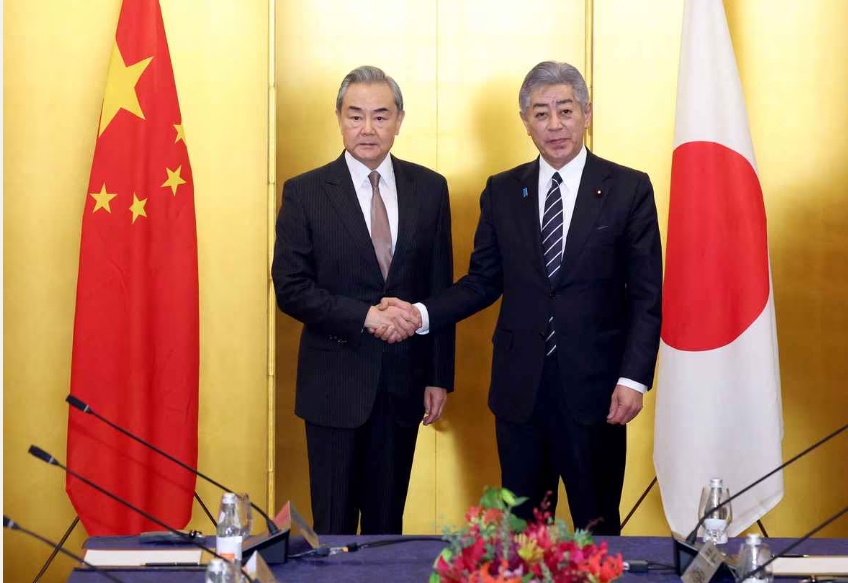

2025年3月22日、岩屋毅外相が日中ハイレベル経済対話で中国に精米の輸入拡大を要請しましたが、これは日本政府が国内の農業政策を怠った結果だと言わざるを得ません。昨年の異常気象で米の収穫が激減し、市場の混乱が予測される中でも、政府は適切な対応を怠り、危機が深刻化するまで具体的な手を打ちませんでした。

私自身、スーパーで異常なほど高騰した米の価格を見るたびに、なぜ政府はこれほど明確な兆候を放置したのかという怒りを感じます。

SNS上で高まる政府への不信感

SNSを中心としたオンライン空間では、今回の精米輸入要請に対する政府の姿勢に厳しい声が飛び交っています。X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeのコメント欄では、「国民が米を買えないのに、なぜ海外に頼るのか」「まず農家を支援しろ」「輸入よりも国内の田んぼを守るべき」など、政府の対応を疑問視する投稿が急増。特に若い世代を中心に、農業や食料安全保障に対する意識が高まっている傾向が見られます。

ハッシュタグ「#米不足」「#農家を守れ」「#食料安全保障」がトレンド入りするなど、今回の件を通じて国民の間で食に関する関心が一気に高まっていることが伺えます。かつては“政治とは距離を置いていた”層までもが「食」の問題を自分ごととして捉え、政府の無策に疑問を投げかける姿勢が強まっています。

また、SNS上では農家本人やその家族が実情を発信することで、現場の苦労がリアルに伝わりやすくなっています。農業系インフルエンサーや地方の若手農家たちの声は、多くの共感を呼び、「農業を続けたいけれど、支援がなければ難しい」という切実な訴えが注目を集めています。

このように、SNSは単なる発言の場を超えて、国民の不安や怒り、そして未来に対する希望を可視化する場となっており、政府としてはこうした声に真正面から向き合う必要があるでしょう。

減反政策と農業支援縮小の失敗

米不足の背景には、単なる自然災害だけでなく、政府が長年続けてきた減反政策や農業支援の縮小による国内農業の弱体化があります。生産者は慢性的な収益低下と将来への不安を抱え、新たな投資を躊躇しています。このような状況を招いた政府は、政策の失敗を認め、農業振興策を根本から見直す必要があります。

農業者の声を無視する政府の姿勢

これまでにも国内農業者は繰り返し、生産現場の深刻な実情を政府に訴えてきましたが、政府はその声を無視し続けてきました。結果として現在の米不足という深刻な危機が生じています。政府の無関心が国内農業の衰退を促進させていると言っても過言ではありません。

中国に精米輸入要請で国内農業はさらに衰退へ?

- 一時的な安定化に潜む危険

- 農業者切り捨ての政策が招く危機

- 食料自給率軽視の代償

- 長期的な視点での政策転換が急務

- 中国に精米輸入要請をめぐる国内問題の総まとめ

一時的な安定化に潜む危険

精米の輸入拡大により短期的には市場価格が安定する可能性がありますが、長期的には国内農家が大きな打撃を受けるリスクが高まります。安易な輸入政策が続けば国内農業の基盤は崩壊し、将来的には食料安全保障上の重大な危機を招きかねません。

政府には目先の利益にとらわれず、長期的な視野で国内農業の振興を考えてもらいたいと思います。

農業者切り捨ての政策が招く危機

今回の輸入要請は実質的に国内農業者を切り捨てる行為に等しいです。輸入米との価格競争に巻き込まれ、国内の農業者はますます経営が困難になり、さらなる離農が進む恐れがあります。

政府の無責任な政策運営に対して、私を含め多くの国民が疑問を抱いていることを政府は認識すべきです。

食料自給率軽視の代償

日本の食料自給率は現在38%と、歴史的な低水準にあります。輸入依存度をさらに高める政策を続けることは、国家安全保障上も非常に危険な選択です。自給率向上を目指すどころか、自給率低下を促進する政策を進める政府の姿勢には強い疑問を感じます。

長期的な視点での政策転換が急務

今こそ政府は農業政策を抜本的に見直し、国内農業を再生させるための本格的な取り組みを始めるべきです。持続可能な農業体制の構築こそが、日本の未来に不可欠な課題です。

中国に精米輸入要請をめぐる国内問題の総まとめ

- 米不足の背景には異常気象による収穫減がある

- 日本政府は気象リスクへの備えを怠ってきた

- 減反政策が長期的に国内農業の活力を奪った

- 農業支援策が乏しく現場の不満が蓄積している

- 農家の高齢化と後継者不足が深刻化している

- 国内生産を立て直す計画が見えないまま輸入へと傾いた

- 精米の輸入先として中国を選んだことで国民の不安が高まった

- 食料安全保障の観点からも海外依存にはリスクがある

- SNSでは政府の姿勢に対して強い批判が噴出している

- 「まず国内農業を守るべき」という声が急増している

- 農家自身がSNSで実情を発信し、共感を集めている

- 食の問題を自分ごととして考える若者層が増えている

- 国民の中で食料政策への関心が急速に高まっている

- 精米輸入は短期的には価格安定につながる可能性がある

- 一方で長期的には国内農業の衰退を加速させる懸念がある

今回の中国への精米輸入要請は、日本政府が農業政策の失敗を繰り返し、国内農業を軽視してきた結果として起きた問題を象徴しています。短期的な輸入政策ではなく、持続可能な国内農業の育成と食料自給率向上を目指した政策転換が必要不可欠です。政府には、国民や農業現場の声に真剣に耳を傾け、本当の意味で食料安全保障を確立する努力が求められています。